和太鼓部「楽鼓」が第35回全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門に出場し、第3位に相当する「優良賞」を受賞しました。今年の全国大会は、東日本大震災の影響により大会会場を福島県南相馬市から岩手県盛岡市に移して7月27日(水)〜29日(金)の日程で開催されました。和太鼓部は大会初日の27日に「絆〜和太鼓組曲『海嶺』より〜」の演目で舞台に立ち、この日まで積み上げてきた練習の成果を披露しました。大会会場には、部員の保護者の方々の姿も沢山あり、優良賞受賞の瞬間には、一緒に涙を流して喜んで頂きました。大会では、「一打一打を物語の台詞のように打つ」という本校和太鼓部の先輩方から受け継いできた歴史と伝統も評価され、部員一同大変喜んでいます。ここまで応援して下さったみなさま、本当にありがとうございました。

Posted: 8月 8th, 2011 under 30部活動, 52和太鼓部~楽鼓~.

Comments: none

今年の全国大会は、ご存知のように、福島県に代わり岩手県盛岡市で開かれました。楽鼓は大会が終わった翌日の7月30日に東日本大震災の被災地の一つである石巻の避難所で、被災者の方々への激励演奏を行ってきました。被災地に近づくと、震災から5ヶ月も経っているにもかかわらず、津波にのみこまれたままの民家がそのまま目の前に現れ、楽鼓のメンバーはバスの中でただ黙り込むしかありませんでした。本当に私たちの演奏を受け入れてくれるのだろうか、そんな心配の中、地震の影響で途中の道路状況が悪く40分以上遅れて現地に到着しました。雨が降っていましたが、現地の被災者の方々はずっと楽鼓の到着を待って下さっていました。「太鼓がぬれてもやろう」雨天での屋外演奏を決行しました。演奏終了後、現地の近所で民宿を経営していたおかみさんが、あいさつされました。部員は涙しました。「はっきり言ってみなさんの演奏を聞いて泣きました。私は今回の震災で何もかも無くしました。家も何も。ただ命があるだけ、本当によかったね、って言われるけど、どうやって生きていったらいいのかわからない、そういう状態です。ここの瓦礫も凄かったんですけど、愛知から来たボランティアの方が一生懸命やってくれました。なんとか、みんなの力を借りて5ヶ月間歩いてきたんですけど、正直言ってずっと泣けませんでした。心が凝り固まっていたんでね。でも、みなさんの、その笑顔の演奏をみて、本当に涙がとまりませんでした。みなさん!心のかたまりを溶かしてくれてありがとう」演奏終了後、涙を流しながら被災者の方々と抱き合って記念写真を撮り続けました。被災地での演奏をこのあともう1ヶ所おこない石巻をあとにしました。楽鼓が楽鼓らしく笑顔で太鼓をたたき続けること。楽鼓OBのみなさんが大事に後輩につなげてくれたことが、このような形になったんだと思います。また、楽鼓が石巻へ演奏に行く機会があると思います。

今年の全国大会は、ご存知のように、福島県に代わり岩手県盛岡市で開かれました。楽鼓は大会が終わった翌日の7月30日に東日本大震災の被災地の一つである石巻の避難所で、被災者の方々への激励演奏を行ってきました。被災地に近づくと、震災から5ヶ月も経っているにもかかわらず、津波にのみこまれたままの民家がそのまま目の前に現れ、楽鼓のメンバーはバスの中でただ黙り込むしかありませんでした。本当に私たちの演奏を受け入れてくれるのだろうか、そんな心配の中、地震の影響で途中の道路状況が悪く40分以上遅れて現地に到着しました。雨が降っていましたが、現地の被災者の方々はずっと楽鼓の到着を待って下さっていました。「太鼓がぬれてもやろう」雨天での屋外演奏を決行しました。演奏終了後、現地の近所で民宿を経営していたおかみさんが、あいさつされました。部員は涙しました。「はっきり言ってみなさんの演奏を聞いて泣きました。私は今回の震災で何もかも無くしました。家も何も。ただ命があるだけ、本当によかったね、って言われるけど、どうやって生きていったらいいのかわからない、そういう状態です。ここの瓦礫も凄かったんですけど、愛知から来たボランティアの方が一生懸命やってくれました。なんとか、みんなの力を借りて5ヶ月間歩いてきたんですけど、正直言ってずっと泣けませんでした。心が凝り固まっていたんでね。でも、みなさんの、その笑顔の演奏をみて、本当に涙がとまりませんでした。みなさん!心のかたまりを溶かしてくれてありがとう」演奏終了後、涙を流しながら被災者の方々と抱き合って記念写真を撮り続けました。被災地での演奏をこのあともう1ヶ所おこない石巻をあとにしました。楽鼓が楽鼓らしく笑顔で太鼓をたたき続けること。楽鼓OBのみなさんが大事に後輩につなげてくれたことが、このような形になったんだと思います。また、楽鼓が石巻へ演奏に行く機会があると思います。

Posted: 8月 8th, 2011 under 30部活動, 52和太鼓部~楽鼓~.

Comments: none

8月7日(日)、8日(月)に 日本福祉大学文化ホールで開催されるWorld Youth Meeting(WYM)に本校生徒が参加します。

日本福祉大学文化ホールで開催されるWorld Youth Meeting(WYM)に本校生徒が参加します。

WYMは日本福祉大学国際福祉開発学部が中心になって開催している国際イベントで、英語と情報技術(ICT)を用いて国際的にコミュニケーションを行いながら、英語でプレゼンテーションを行います。全国の高校生、大学生のほかに、台湾、マレーシア、インドネシア、カンボジアなど、アジア各国の高校、大学から参加者が集まります。本校でも国際・英語コース3年生を中心に、参加希望を募り、ここ数年毎年この大会に出場し、プラチナ賞を受賞しています。

8月3日には日本福祉大学の学生さんたちとともにマレーシア、インドネシア、カンボジアの参加者とともに交流イベントに参加し、キャンパスツアーや書道、ランチ交流など、さまざまなイベントで楽しむことができました。写真はその時の様子です。

今年のWYMでは、3年生5人、2年生4人、1年生2人の12人でチームを作り、MixiやFacebookなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の影響力について発表します。この日のために1学期から調査や発表準備を重ねてきました。

本校の発表は7日(日)の13:30ごろからです。8日(月)のオープニングイベントには本校和太鼓部が出場し、海嶺「絆」を演奏します。ぜひ見に来てください。

大会プログラム http://www.japannet.gr.jp/w2011/proj.htm

Posted: 8月 6th, 2011 under 26国際交流.

Comments: none

7月30日(土)~8月2日(火)に青森県十和田市総合体育センターで行われた全国高等学校総合体育大会空手道「形」 に1年生の田中駿一郎君が出場しました。30日には会場の下見と練習を行い、その後開会式があり、地元の太鼓のグループの演奏により 歓迎されました。翌1日の午前中に「形」の1・2回戦が行われ、残念ながら福岡県の選手に1回戦で負けてしまいましたが、現状での課 題も見つかり、何より会場の雰囲気や試合に臨むまでの心構えなどの経験を積むことが出来ました。来年度の新潟県でのインターハイに向 けて愛知県に帰ってまた今まで以上に練習に励むと元気に答えてくれました。

Posted: 8月 5th, 2011 under 30部活動.

Comments: none

夏の大会の2回戦、僕たちは富田高校と戦い 、0対6で敗退してしまいました。負けてはしまいましたが一生懸命戦った結果です。応援してくださったみなさんの期待に応えられなかったのは残念ですが、最高のメンバー26人と野球ができてしあわせでした。

、0対6で敗退してしまいました。負けてはしまいましたが一生懸命戦った結果です。応援してくださったみなさんの期待に応えられなかったのは残念ですが、最高のメンバー26人と野球ができてしあわせでした。

僕たち3年生は部員5人、マネージャー4人と少人数でここまでやってきました。つらい時やぶつかり合った時もありました。でも、このメンバーで野球ができたことは一生忘れません。そしてチーム26人で培ってきた絆は消えません。日福野球部でプレイできたことを誇りに思います。応援してくださったみなさんのおかげでここまでやってこられました。本当にありがとうございました。

これからまた新チームが始まります。8月4日・5日には岐阜遠征合宿に出かけるなど、気合いは十分です。僕たちが成し遂げることのできなかった2回戦突破を果たしてくれると信じています。これからも日福野球部をよろしくおねがいします。(主将 谷野雄大)

Posted: 8月 3rd, 2011 under 32硬式野球部.

Comments: none

こんにちは、演劇部です。今 回の夏の大会では本校演劇部が優良賞をとることができました。他にも、舞台装置賞、創作脚本賞をいただき、これまで必死に頑張ってきた点が評価されたことをうれしく思います。当日の本番では、キャストも裏方も楽しく舞台を作ることができました。私たち3年生はこれで引退となりますが、次は後輩の1・2年生が本校文化祭一日目の発表(10月1日)に向けて頑張っていきます。応援よろしくお願いします。(部長 三浦彩夏)

回の夏の大会では本校演劇部が優良賞をとることができました。他にも、舞台装置賞、創作脚本賞をいただき、これまで必死に頑張ってきた点が評価されたことをうれしく思います。当日の本番では、キャストも裏方も楽しく舞台を作ることができました。私たち3年生はこれで引退となりますが、次は後輩の1・2年生が本校文化祭一日目の発表(10月1日)に向けて頑張っていきます。応援よろしくお願いします。(部長 三浦彩夏)

Posted: 8月 1st, 2011 under 54演劇部.

Comments: none

演劇部です。表題のとおり、知多地区高等学校演劇大会が開催され、本校は7月29日(金)13:00に出演します。会場は武豊町民会館(ゆめたろうプラザ)です。

3年生にとっては最後の大会となるため気合い十分です。入場は無料 ですのでぜひ会場まで足を運んでください。

ですのでぜひ会場まで足を運んでください。

大会HP http://www.geocities.jp/chita_engeki/

Posted: 7月 12th, 2011 under 54演劇部.

Comments: none

7月10日(日)熱田球場において、愛知県立明和高校と戦いました。私達、三年生にとって最後の大会となる選手権愛知県大会で4対1というスコアで勝つことができました。序盤に先制点を1点ゆるしてしまう中、みんな後半に追いつくと信じ、あせることなく試合は続きました。6回に追いつき1対1となり、9回に3点を入れて、4対1で勝つことができました。明和高校は昨年の愛知県大会においてベスト16であり格上の相手に勝ったということで自信を持ち、勢いがついてきました。キャプテンの僕としての1つの夢でもあった校歌を、あの舞台で仲間と共にできて本当に嬉しかったです。

7月10日(日)熱田球場において、愛知県立明和高校と戦いました。私達、三年生にとって最後の大会となる選手権愛知県大会で4対1というスコアで勝つことができました。序盤に先制点を1点ゆるしてしまう中、みんな後半に追いつくと信じ、あせることなく試合は続きました。6回に追いつき1対1となり、9回に3点を入れて、4対1で勝つことができました。明和高校は昨年の愛知県大会においてベスト16であり格上の相手に勝ったということで自信を持ち、勢いがついてきました。キャプテンの僕としての1つの夢でもあった校歌を、あの舞台で仲間と共にできて本当に嬉しかったです。

勝つことができたには私たちの力だけでなく、応援してくださったみなさまのおかげもあり、勝利をつかみとることができたと思います。

暑い中、球場に足を運んでいただいたみなさま、ありがとうございました。次の2回戦は、名古屋市立富田高校です。暑いなかですが、球場の足を運んでいただいて、一緒に戦い、一緒に校歌を歌いましょう!! (野球部主将 谷野雄大)

次の試合(2回戦):

7月17日(日)12時30分 試合開始 熱田球場 対 名古屋市立富田高校学校

Posted: 7月 10th, 2011 under 30部活動, 32硬式野球部.

Comments: none

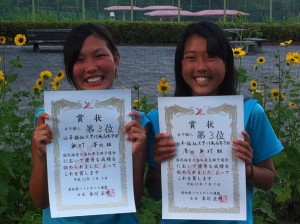

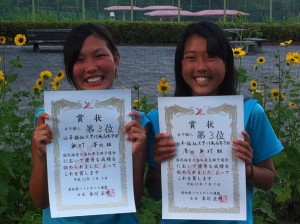

7月9日に国民体育大会 兼 愛知県総合選手権知多支部予選会が、あいち健康の森公園で開催されました。女子の部で奥村仁美(2年)、澤田采伽(1年)のペアが3位入賞を果たし、7月22日に豊橋で行われる県大会に出場することが決まりました。

奥村キャプテンは、「チーム内でお互いに教え合い、弱点を指摘し合いながら練習をしています。少しでも強くなろうと、みんなで意識を高め合っています。県大会に挑戦できるのがうれしいです。」と喜びと抱負を語りました。

Posted: 7月 9th, 2011 under 30部活動, 34硬式テニス部.

Comments: none

7月5日(火)に生徒会主催の球技大会が行われました。前日の大雨でグランド状況が懸念されましたが、競技場を一部変更することにより、無事開催することができました。球技大会の種目は、ソフトボールとバレーボールとドッヂボールです。ソフトボールとバレーボールは全学年で、ドッヂボールは学年別で行われます。猛暑の中で、どの競技も白熱した試合が続きましたが、ソフトボールとバレーボールはやはり3年生が強く、どちらも3Cが優勝しました。熱中症の生徒が少し出ましたが、大事に至ることはなく楽しく終えることが出来ました。

Posted: 7月 5th, 2011 under 16学校行事.

Comments: none

今年の全国大会は、ご存知のように、福島県に代わり岩手県盛岡市で開かれました。楽鼓は大会が終わった翌日の7月30日に東日本大震災の被災地の一つである石巻の避難所で、被災者の方々への激励演奏を行ってきました。被災地に近づくと、震災から5ヶ月も経っているにもかかわらず、津波にのみこまれたままの民家がそのまま目の前に現れ、楽鼓のメンバーはバスの中でただ黙り込むしかありませんでした。本当に私たちの演奏を受け入れてくれるのだろうか、そんな心配の中、地震の影響で途中の道路状況が悪く40分以上遅れて現地に到着しました。雨が降っていましたが、現地の被災者の方々はずっと楽鼓の到着を待って下さっていました。「太鼓がぬれてもやろう」雨天での屋外演奏を決行しました。演奏終了後、現地の近所で民宿を経営していたおかみさんが、あいさつされました。部員は涙しました。「はっきり言ってみなさんの演奏を聞いて泣きました。私は今回の震災で何もかも無くしました。家も何も。ただ命があるだけ、本当によかったね、って言われるけど、どうやって生きていったらいいのかわからない、そういう状態です。ここの瓦礫も凄かったんですけど、愛知から来たボランティアの方が一生懸命やってくれました。なんとか、みんなの力を借りて5ヶ月間歩いてきたんですけど、正直言ってずっと泣けませんでした。心が凝り固まっていたんでね。でも、みなさんの、その笑顔の演奏をみて、本当に涙がとまりませんでした。みなさん!心のかたまりを溶かしてくれてありがとう」演奏終了後、涙を流しながら被災者の方々と抱き合って記念写真を撮り続けました。被災地での演奏をこのあともう1ヶ所おこない石巻をあとにしました。楽鼓が楽鼓らしく笑顔で太鼓をたたき続けること。楽鼓OBのみなさんが大事に後輩につなげてくれたことが、このような形になったんだと思います。また、楽鼓が石巻へ演奏に行く機会があると思います。

今年の全国大会は、ご存知のように、福島県に代わり岩手県盛岡市で開かれました。楽鼓は大会が終わった翌日の7月30日に東日本大震災の被災地の一つである石巻の避難所で、被災者の方々への激励演奏を行ってきました。被災地に近づくと、震災から5ヶ月も経っているにもかかわらず、津波にのみこまれたままの民家がそのまま目の前に現れ、楽鼓のメンバーはバスの中でただ黙り込むしかありませんでした。本当に私たちの演奏を受け入れてくれるのだろうか、そんな心配の中、地震の影響で途中の道路状況が悪く40分以上遅れて現地に到着しました。雨が降っていましたが、現地の被災者の方々はずっと楽鼓の到着を待って下さっていました。「太鼓がぬれてもやろう」雨天での屋外演奏を決行しました。演奏終了後、現地の近所で民宿を経営していたおかみさんが、あいさつされました。部員は涙しました。「はっきり言ってみなさんの演奏を聞いて泣きました。私は今回の震災で何もかも無くしました。家も何も。ただ命があるだけ、本当によかったね、って言われるけど、どうやって生きていったらいいのかわからない、そういう状態です。ここの瓦礫も凄かったんですけど、愛知から来たボランティアの方が一生懸命やってくれました。なんとか、みんなの力を借りて5ヶ月間歩いてきたんですけど、正直言ってずっと泣けませんでした。心が凝り固まっていたんでね。でも、みなさんの、その笑顔の演奏をみて、本当に涙がとまりませんでした。みなさん!心のかたまりを溶かしてくれてありがとう」演奏終了後、涙を流しながら被災者の方々と抱き合って記念写真を撮り続けました。被災地での演奏をこのあともう1ヶ所おこない石巻をあとにしました。楽鼓が楽鼓らしく笑顔で太鼓をたたき続けること。楽鼓OBのみなさんが大事に後輩につなげてくれたことが、このような形になったんだと思います。また、楽鼓が石巻へ演奏に行く機会があると思います。

、0対6で敗退してしまいました。負けてはしまいましたが一生懸命戦った結果です。応援してくださったみなさんの期待に応えられなかったのは残念ですが、最高のメンバー26人と野球ができてしあわせでした。

、0対6で敗退してしまいました。負けてはしまいましたが一生懸命戦った結果です。応援してくださったみなさんの期待に応えられなかったのは残念ですが、最高のメンバー26人と野球ができてしあわせでした。

ですのでぜひ会場まで足を運んでください。

ですのでぜひ会場まで足を運んでください。 7月10日(日)熱田球場において、愛知県立明和高校と戦いました。私達、三年生にとって最後の大会となる選手権愛知県大会で4対1というスコアで勝つことができました。序盤に先制点を1点ゆるしてしまう中、みんな後半に追いつくと信じ、あせることなく試合は続きました。6回に追いつき1対1となり、9回に3点を入れて、4対1で勝つことができました。明和高校は昨年の愛知県大会においてベスト16であり格上の相手に勝ったということで自信を持ち、勢いがついてきました。キャプテンの僕としての1つの夢でもあった校歌を、あの舞台で仲間と共にできて本当に嬉しかったです。

7月10日(日)熱田球場において、愛知県立明和高校と戦いました。私達、三年生にとって最後の大会となる選手権愛知県大会で4対1というスコアで勝つことができました。序盤に先制点を1点ゆるしてしまう中、みんな後半に追いつくと信じ、あせることなく試合は続きました。6回に追いつき1対1となり、9回に3点を入れて、4対1で勝つことができました。明和高校は昨年の愛知県大会においてベスト16であり格上の相手に勝ったということで自信を持ち、勢いがついてきました。キャプテンの僕としての1つの夢でもあった校歌を、あの舞台で仲間と共にできて本当に嬉しかったです。