みなさん、こんにちは。

専門学校の短い夏休みも終わり、後期がスタートしました。

2年生は各自、実習施設で臨床実習に励んでおります!

1年生はといいますと、いよいよ、学内演習が始まりました!

今までの座学だけの前期とは大違いで、本校らしく忙しい学生生活を送っています。

この学内演習をどう取り組むかで、今後の伸びが全然違ってきます。

目的意識を持ち、頑張りましょう!

後悔先に立たず

みなさん、こんにちは。

暑い日が続いております。正に夏という感じですね。

さて、言語聴覚士科は前期テストも終わり、次のイベントはといいますと・・・・

そうです!毎年恒例、福祉健康祭りが本日開催されました☆

例年、言語聴覚士科の1年生が出店してくれるのですが、今年は・・

バザーとTUMITUMIなるゲームを企画・出店してくれました!

↑TUMITUMI 上手く積めたかな?

↑掘り出しものはあったかな??

↑受付のみんな、お疲れさま~

↑暑い中、駐車場係のみんなもありがとうね!

今年も言語聴覚士科の1年生の皆のおかげで、大盛況でお祭りを終えることができました!

本当に皆ありがとう!

さあ~夏休みを楽しんでね☆

みなさん、こんにちは。

さくら発達研究会のお知らせをします。

場所:中央福祉専門学校 6F 基礎実習室

またお知り合いの方で参加ご希望の方がありましたらお誘いあわせの上ご参加ください。本校卒業生でなくても大歓迎です。

参加費無料です。

皆さん、こんにちは。

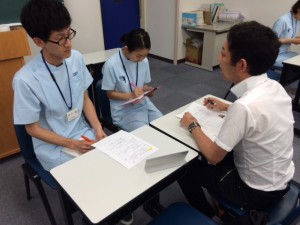

7月5日(土)に臨床実習指導者会議を本校で行いました。

県外の実家から通う学生もいるため、スーパーバイザーの先生には、遠くは大分県や石川県からもお越し頂きました。

先生方には本当にお忙しい中、貴重なお時間を頂きありがとうございました。

↑ いつもの私服ではなく、KCに着替え、受付準備中の学生です。

↓ いつもの授業より!?真剣な表情でバイザーの先生と面談中の学生です。

秋からは、今まで、勉強してきた事の集大成といってもよい、臨床実習です。

決して楽しい事ばかりではありませんが、決してつらい事ばかりでもありません。

自分自身が学生の時、臨床実習で担当させて頂いた患者様の事は今でもはっきり覚えています。

そして、STとして成長していく中で大きな肥しとなった経験だったと思います。

みんな、がんばれ~

その前に、前期試験落とさないようにね!!

皆さん。こんにちは。

次回、さくら発達研究会のお知らせです。

場所:中央福祉専門学校 6F 基礎実習室

「読み書き障害児の支援方法について」