こんにちは

梅雨真っ最中。蒸し暑い毎日ですが、お元気ですか?

本日の言語聴覚科、2年生は1日中、『小児聴覚障害』の学内演習です。

本校では学内演習をいくつかの領域にわたって行っていますが、そのラスト☆です。

小グループに分かれて演習します。

各グループの演習時間には、協力してくださるお子さんと保護者の方が来校。

学校内の訓練室で、学生は「せんせい」として、検査や訓練の演習を行います。

楽しい雰囲気で取り組んでもらいたいな。どんな表情や声かけをするといいかな。お子さんですし、万が一、気分が乗らなくなったときのための準備もしておこう・・・などなど、この時期になると、視野も広がり、なにかと力がついてきていると感じます。

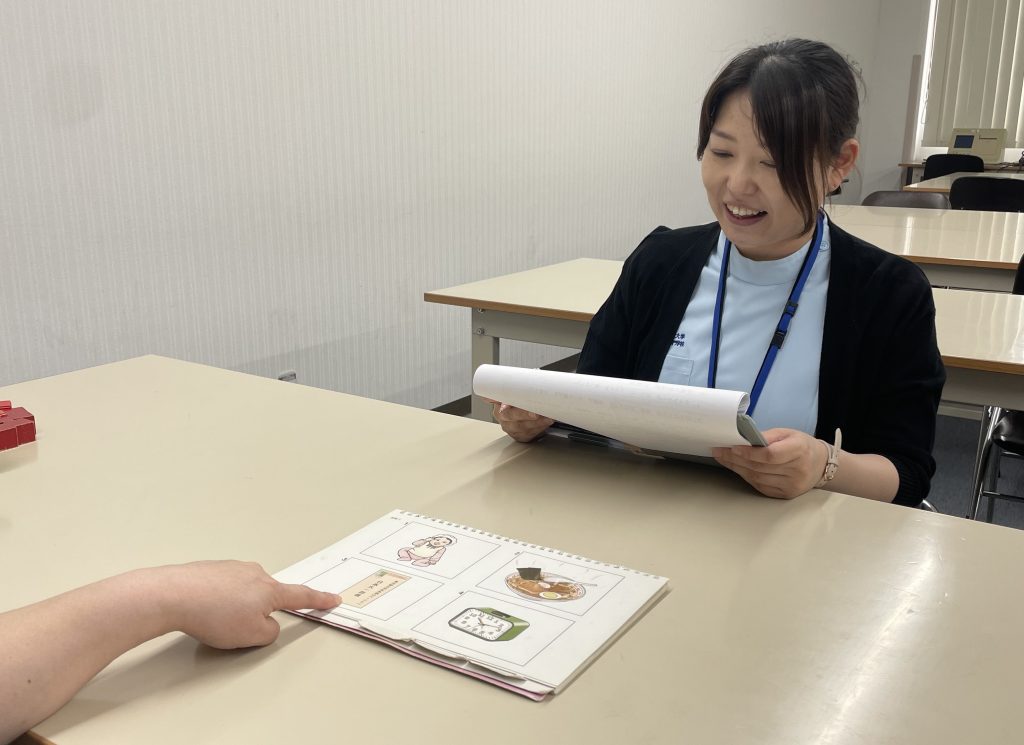

↑ 事前に練習しているようす

手順を間違えない、のは当然として~(!?)、

本番を想定して、表情も声かけもリアルな感じでやってみる!

相手役の学生さんも上手に反応を返して、サポートしてくれています。

↑今日、担当しない学生は教室のモニターで観察し、記録・分析をします。

1年生はどうしているかな? と午後の教室をのぞいてみると

‥‥‥がら~ん‥‥‥

午後の授業はなし。こんなこともたまにはあります。

免許の更新へ、歯医者へ、友達とゆっくりおしゃべり、テスト勉強をそろそろ、とそれぞれの過ごし方。

こんにちは

今日の名古屋は曇り空。そろそろ梅雨入りでしょうか。

学校では1年生も2年生も前学期の折り返し地点でがんばっています。

1年生は学校にも慣れて、各科目、基礎知識をずんずんずんず~~ん!と学んでいっています。

演習形式の授業も増えてきたころです。

2年生は9月から始まる学外臨床実習がもうリアルに感じられ、目の色が変わり始める時期です

(おーい 変わってくるころですよ~)。

学生によっては就職活動も始まってきています。

さて、先日、2年生が嚥下障害Ⅱの演習をしました。

実習室のベッドを使って、摂食嚥下訓練の実際を演習しています。

言語聴覚士が患者さんの状態にあわせて行う様々な専門的な手技があります。

座学で学んだことをお互いに確認しながら進めていきます。

一方で、患者さん体験も大切な演習です。

「この姿勢ではしんどいな」「雑に口に入れられるスプーンって嫌な感じ」「食べることを支えるには雰囲気づくりも大切」など、気づいたことが臨床力につながります。

昨日、満開の桜の下、入学式が執り行われました。

言語聴覚士科では17期生を迎えました。

それぞれが言語聴覚士になろう、資格を取得しようという強い想いをもって、この日を迎えられたと思います。2年間、がんばっていきましょう!

2日目である今日は、オリエンテーションや健診がありまして、そのあとは2年生主催の新入生歓迎会です。緊張や不安を一気に吹き飛ばして、明日からの受講(もう?! すぐに!さっそく!たちまち!)をスタートさせましょう。

鶴舞公園のお花見も、ぜひどうかな

本日、卒業式が行われました。

授業のボリュームと進度にちょっとビビった1年生前期。

学内演習が始まり、学んでいる知識が「つながる、つながる」と実感し始めた1年生後期。

「1年生の頃は楽だった~」と踏ん張って乗り切った2年生前期。

2年生後期は臨床実習と怒涛の国試勉強。

仲間と励ましあいながらやり遂げて、最後には笑顔満開で今日の日を迎えられました。

おめでとうございます!!

4月から言語聴覚士としてそれぞれが選んだ場所で、ご活躍されることを祈っています。

皆さん、こんにちは。

本校では1年生は学年末の1週間、初めての臨床実習に行きます。

病院やクリニックなど現場の言語聴覚士の先生方のもと、まずは「見学実習」です。言語聴覚士の役割を理解することや、いよいよ臨床実践的にもなる2年次の学習に活かすことなどが目的です。そして2年生の後期には長期の実習が待っています。

今日は事前の最終ガイダンスが行われました。

4月に入学した1年生にとっては、はじめての学外の実習ということもあって、多くの1年生の表情に浮かぶ緊張と不安の色。そして教員から投げかけられる怒涛の確認事項。

たとえば、「実習中に体調が悪くなったらどう行動する?」「最終日のレポートの提出はどのようにする?」などなど。

現場での実習ですから、厳しいこともお伝えしなければなりません。

でも、最後は「楽しんで行ってきてください。言語聴覚士ってやりがいあるな、楽しそう、と感じて帰ってきてね!」とエール。

これまで学んできたことを確かめながら、さらに多くを考えることのできる実りある実習にしてきてほしいと思います。1年生の皆さん、元気でいってらっしゃい!

また、そのあと、全校で避難訓練も行われました。

就職した後は、自分の身を守るだけでなく、病院職員として患者様の避難誘導をしなくてはいけません。

備えあれば憂いなし。

イメージをもってしっかり訓練しておくことは大切ですね。

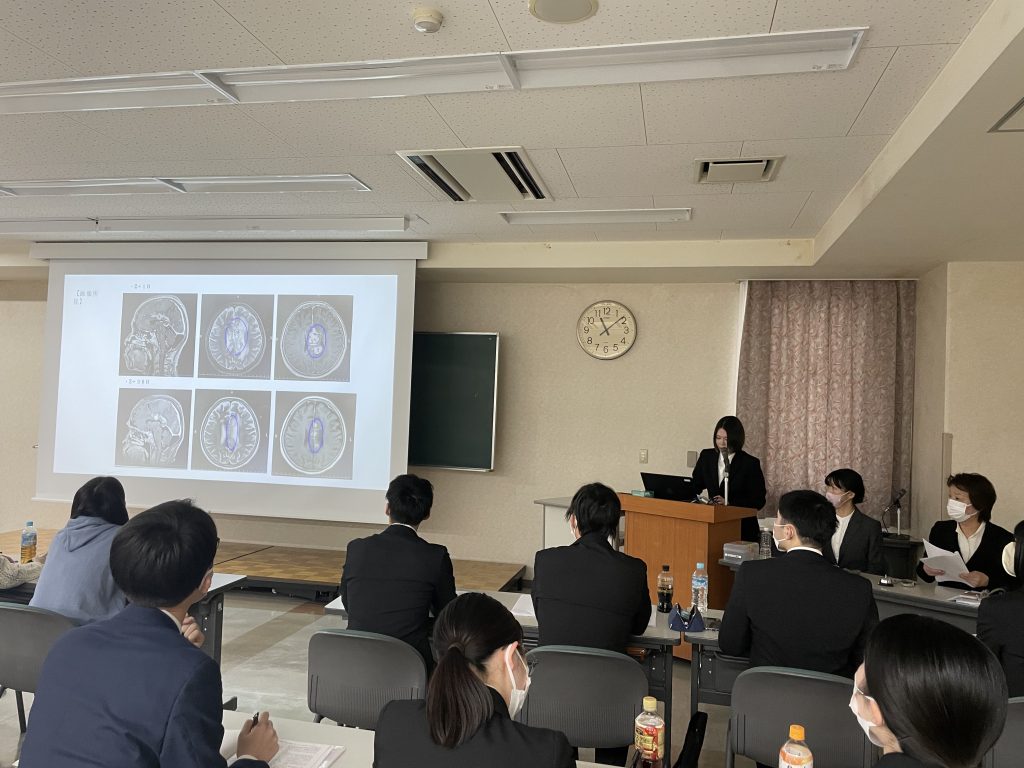

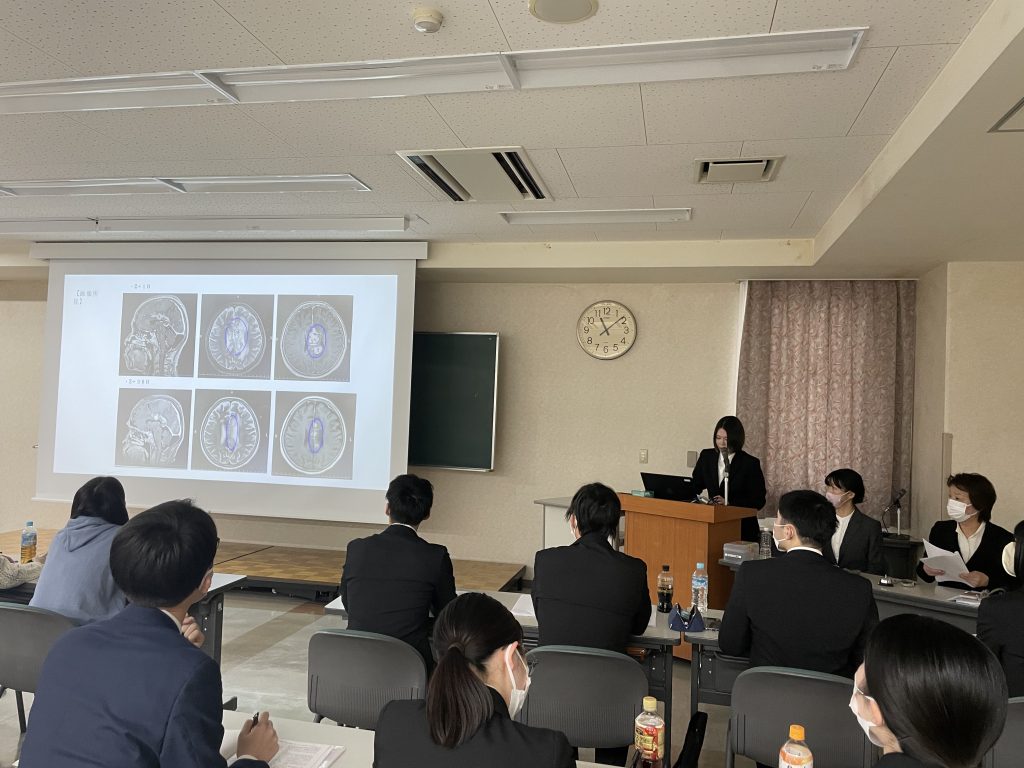

本日、言語聴覚士科では臨床実習症例発表会が開催されました。

2年生は、9月から、病院や発達センターなどにおいて現場の知識や技術を習得する臨床実習を行ってきました。

それぞれが経験させていただいた症例について、評価や訓練の経過を発表し、質疑応答を行うというもので、言語聴覚士科2年間の学びの集大成といえるものです。すべて2年生の学生による手際のよい運営でした。

1年生も積極的に質問し、活気のあるよい発表会となりました。

実習先でご指導いただいた言語聴覚士の先生や、ご協力くださった対象者様、関わってくださった多くの方への感謝を力に変えてさあ、STとして進んでいこう!

、、、おっと、その前に国試合格にむけて、がんばろう!

と誓って、おひらきとなりました。

寒さも本番を迎えつつあります。

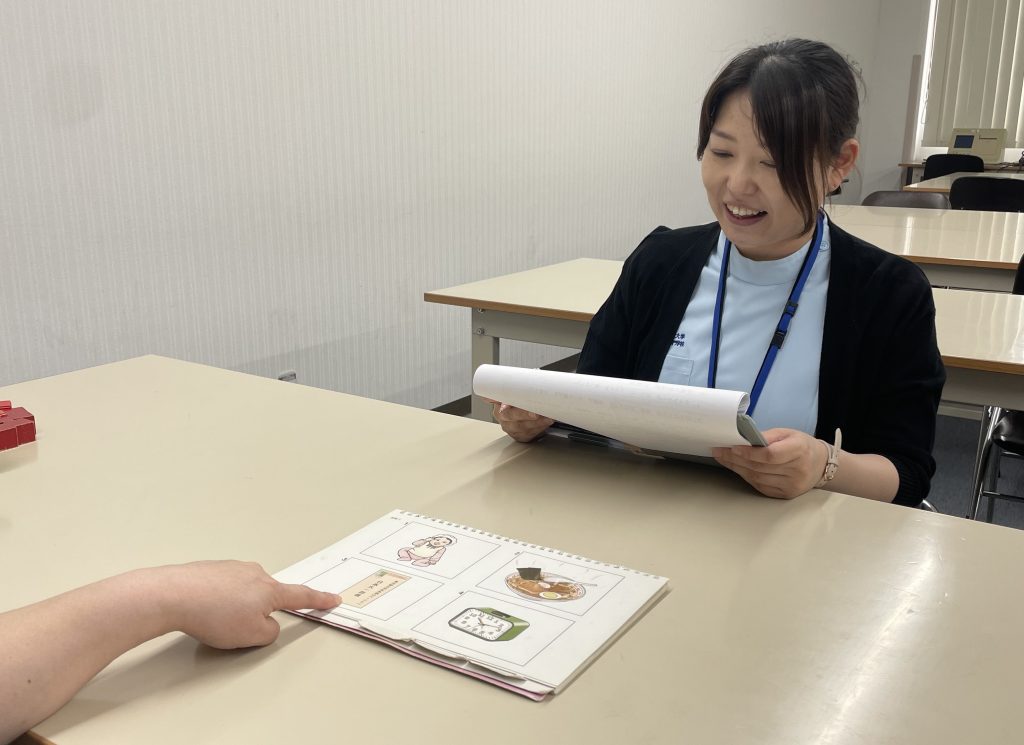

1年生は学内実習をがんばっています。

現在は【言語発達障害】の領域です。

学内演習は1年生後期のスタートと同時に始まり、2年生前期終了時までに4領域を順に進めていきます。今はその2領域目です。

対象となるお子さんに来校してもらい、言語発達の検査や訓練の実習をします。

その子の発達段階や興味に合わせて、作成したり、選択した教材を使います。

今回は、季節にぴったりで、楽しく取り組める教材をグループで作成しました。よく工夫されていて、丁寧に作られています。

事前にやり方を練習したうえで、さあ、本番!

緊張してるのかな?

とってもいい表情で、やわらかい雰囲気です。明るい声掛けをしながら、お子さんの反応を引き出していきます。

隣で教員が大事な観察ポイントや記録の取り方を指導しています。

「今日は、ほんわかしたいい雰囲気で、お子さんに楽しくトレーニングに取り組んでもらうことができましたね」と、担当教員からのコメントです。パチパチパチ(拍手)!

寒くなってきましたね。

日々の、また一日の中でも温度変化が大きいですね。

1年生の教室では、ちょうどいい感じの温度、を目指してエアコンの微調節をしながら過ごしています。

さて、本校の特色の一つである『学内実習』。

目下、進行中です。

9月からスタートした『構音障害』の実習は無事に修了し、今は『言語発達障害』の実習に取り組んでいます。

『学内実習』とは、当事者の方に来校していただき、評価から訓練まで、学内で教員の指導を受けながら、言語リハビリの一連の流れについて実際に経験しながら学ぶものです。

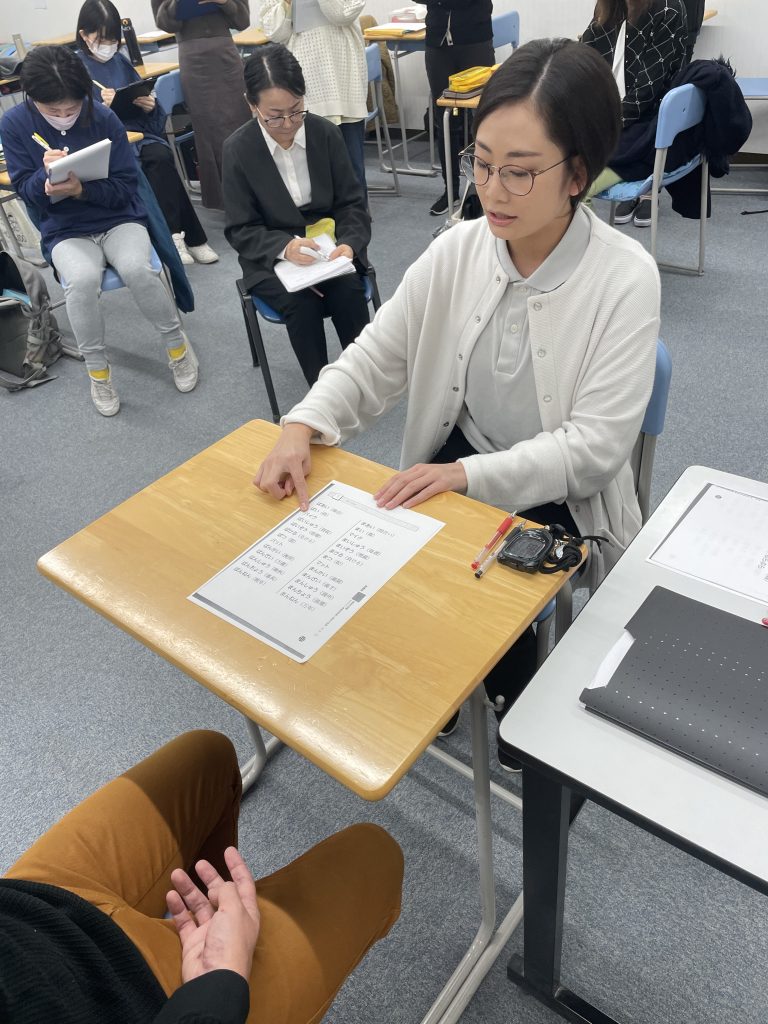

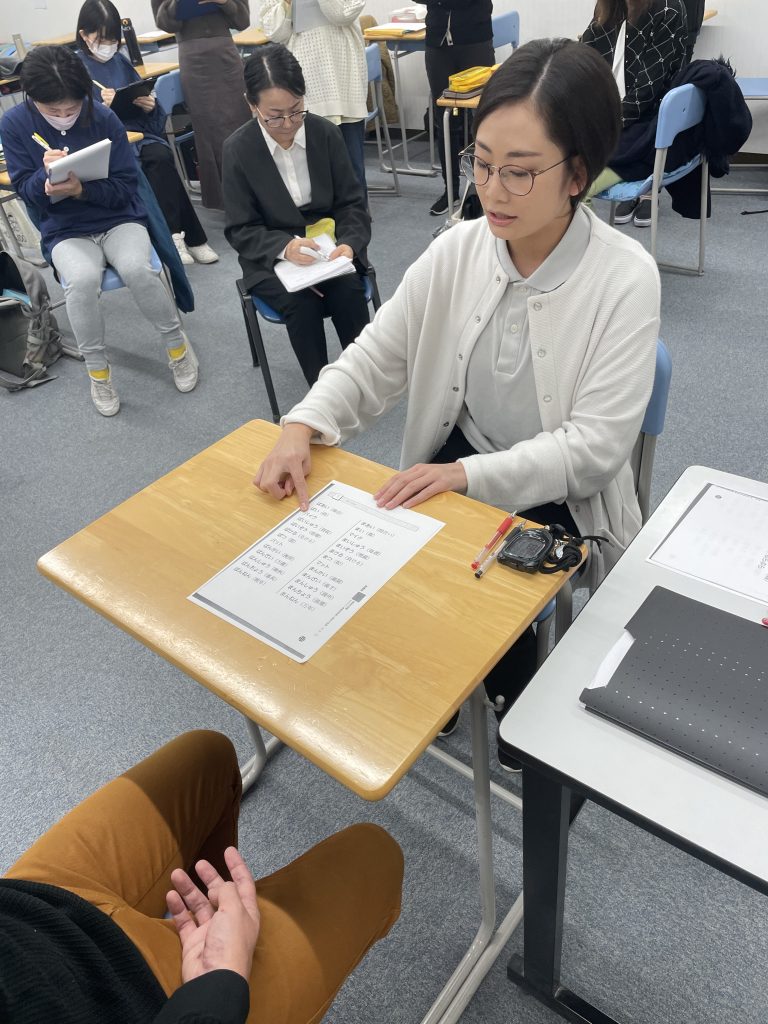

写真は構音障害の演習中の1コマです。

↑ 発音改善のためのドリルを作成し、それを音読していただいている場面です。発音に必要な舌やのどの動きを座学で理解してきたので、ばっちりな指導方法を選べています。

↑ 麻痺した顔面の運動を促進する手技にトライする緊張感・・・

にもかかわらず、対象者の方(写真は教員)の努力や気分を支え、よい運動を引き出せるような、明るくて適切な声かけができています。

1年生、奮闘中です。

皆さん、こんにちは。

朝晩には涼しい風が吹き始め、いよいよ秋本番ですね。

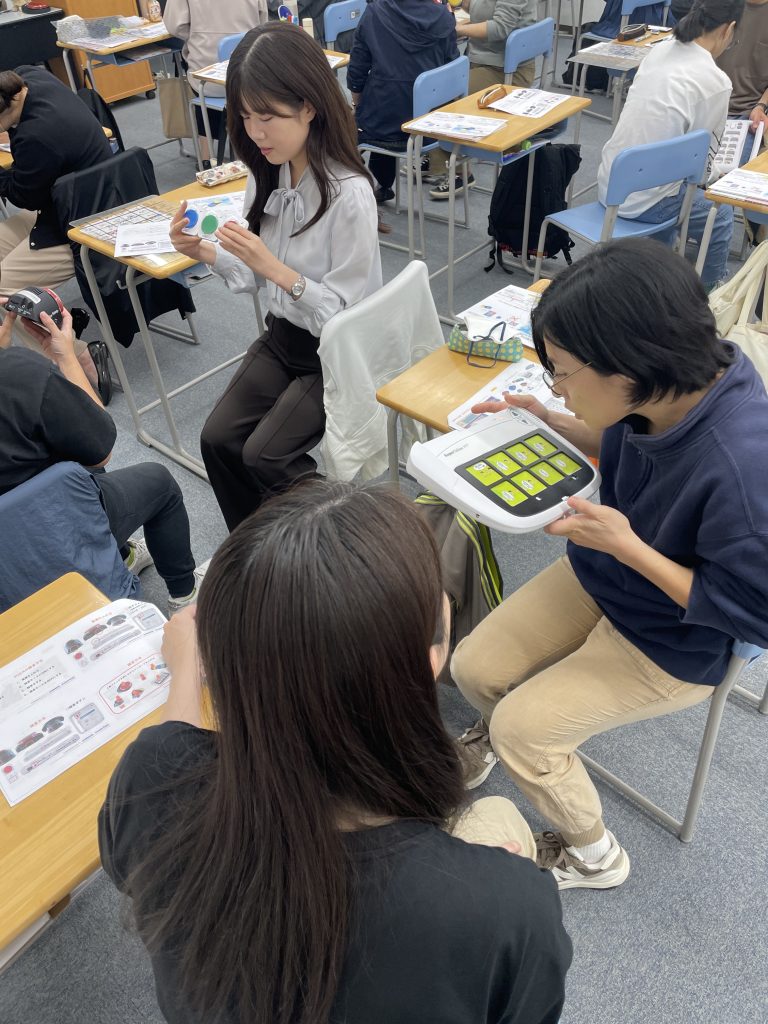

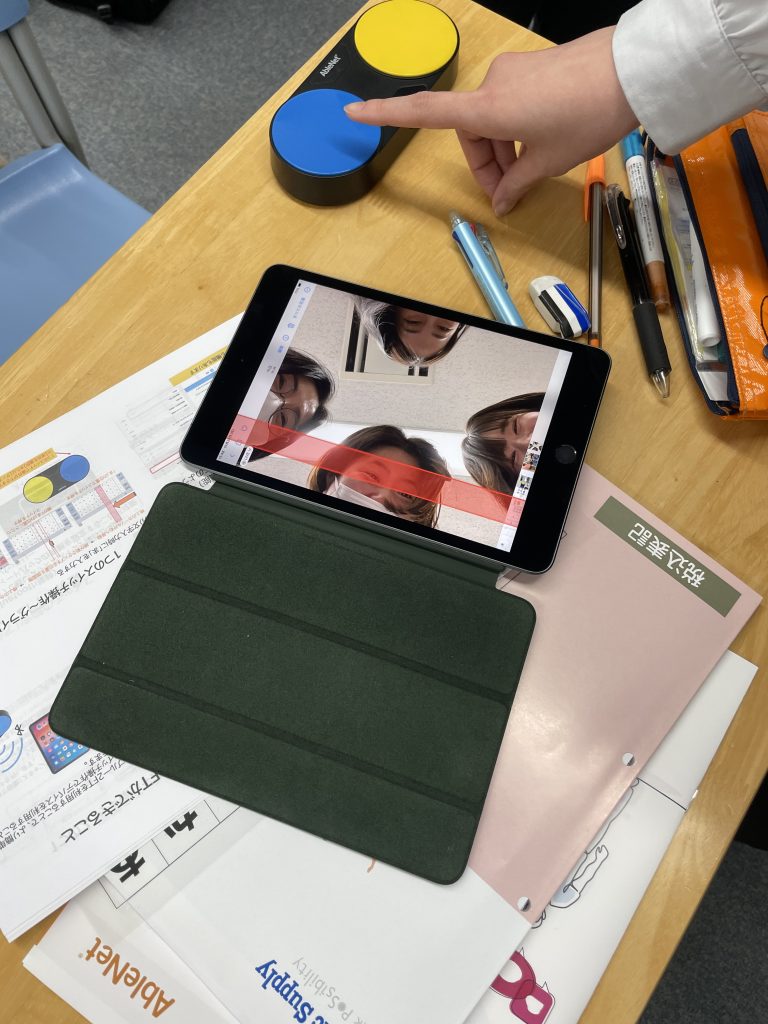

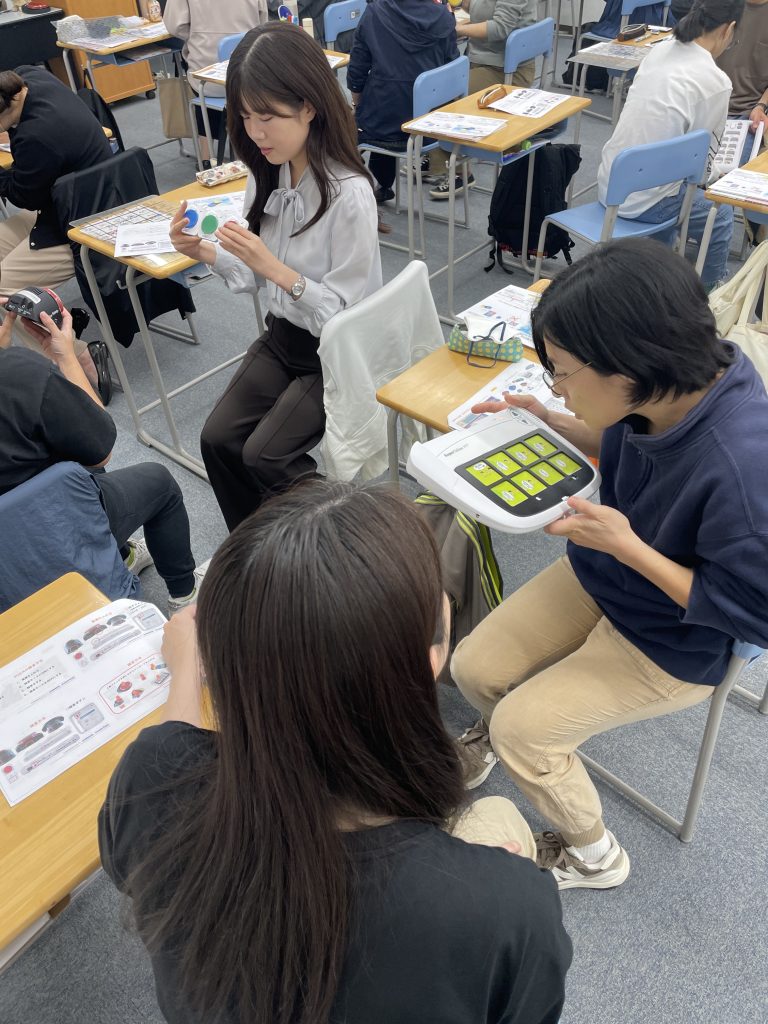

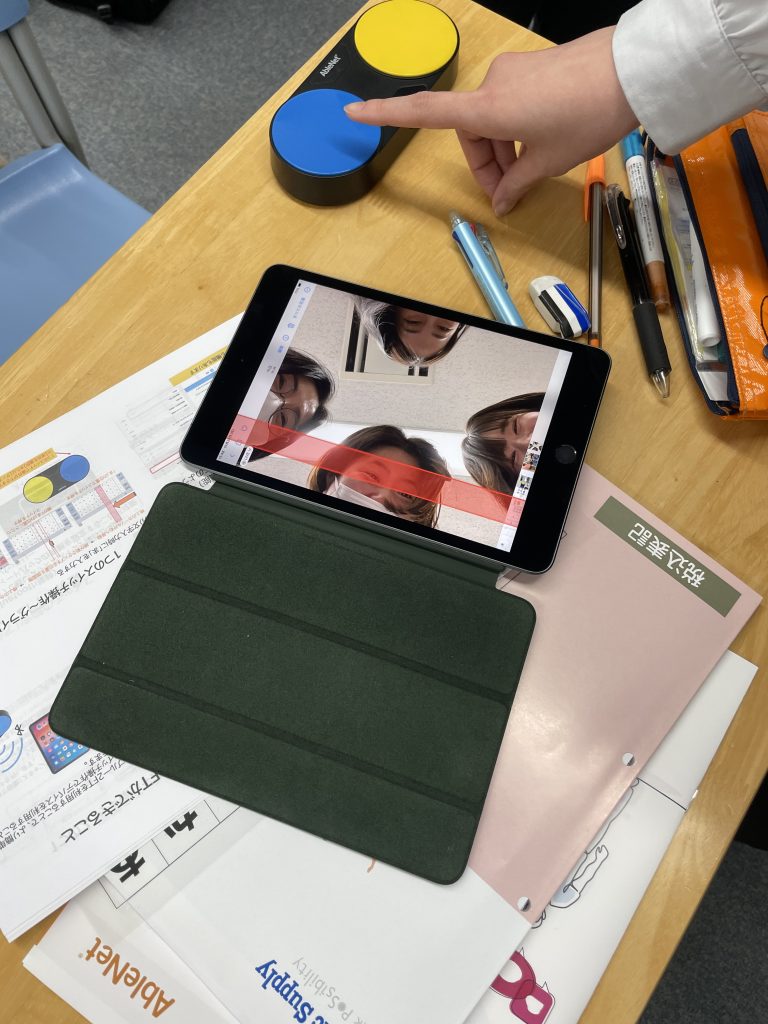

さて、昨日1年生が「AAC体験」をしました。

AACとは何のことでしょうか?

AACとは、Augmentative & Alternative Communicationの略で「拡大代替コミュニケーション」。

コミュニケーション上の困難がある人が、スムーズなより充実したコミュニケーションを可能にするために使う、さまざまな道具や手段のことです。

AAC機器はさまざまなものがありますが、多くの機器や最新の機器に触れながら学習する経験はめったにできません。

ご協力くださっているのはパシフィックサプライ株式会社様。

↓透明文字盤です。目線を合わせて、一文字ずつ読み取っていきます。練習が必要。コツも必要。

←自動で進むカーソル。タイミングに合わせてスイッチを押すと、「何か」できます。今回はカメラのシャッター。

対象となる方の「できる」を活かし、「伝えたい」という気持ちや意欲を育てる関わりや、柔軟な発想でコミュニケーションを支えていくことの大切さを学ぶことができたのではないでしょうか。

こんにちは

蒸し暑い雨天続きですが、前期の講義はラストスパートの時期を迎えています。

2年生は臨床実習がいよいよ9月から始まります。

お世話になる指導者の先生方を学校にお招きして、またオンラインでご参加賜って、実習指導者懇談会が開催されました。

↑ オンライン上で指導者の先生と面談している様子です

指導者の先生との個別面談タイムでは、とくに習熟度を高めておくことが望まれる検査法や、重点的に勉強しておくべき領域をはじめとして、一日のスケジュールや昼食の準備の仕方、などなど、詳細に確認させていただくことができました。実習施設の指導者の先生方には、ご多用中、丁寧に温かくご指導いただけることに心から感謝しております。

面談後は、安心&気合が入ってきた様子の2年生です。