8月4日(土)に本校で福祉健康祭が開催されました!

言語聴覚士科も1年生が中心となって模擬店を出店してくれました!

言語聴覚士科らしく↓

大盛況!?

1年生の皆さん、祭の準備から後片付けまで、お疲れ様でした!

これで前期も終了!

夏休みを楽しんで下さいネ!(復習も忘れずに・・・)

7月14日に今年度最初の卒後研修会が行われました!

卒後研修会は臨床1年目の本校卒業生を中心として、症例相談を行う場です

こんな事、他じゃ聞きにくいといった内容も一緒に学生時代を過ごした同期や教員の前では素直に気負いすることなく相談でき

ると思います。また、そんな場所であってほしいなと思っています。

今回の研修会は昨年度ご退職された谷内先生も参加して下さり卒業生の皆さんも嬉しそうでした!

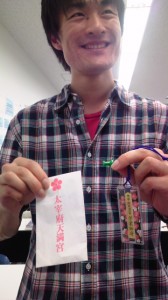

それから谷内先生から2年生へのサプライズプレゼントです

大宰府天満宮の国家試験合格祈願の御守りを頂戴いたしました↓

目指せ!!国家試験全員合格!!

でも、その前に臨床実習頑張って下さいね!

あっ、その前に定期試験もありましたね(笑)

谷内先生、研修会に参加された卒業生の皆様、お忙しい中、本当にお疲れ様でした!!

空き時間を利用してそれぞれの班でミーティング&シミュレーション中

ご協力をいただいている失語症の方をお迎えする緊張の一瞬!

おや、余裕ありますね↓

学生の皆さん、ご協力をいただいている皆様に対する感謝を忘れず、学内演習頑張って下さい!

成長とは、能力を修得するだけでなく、人間として大きくなることである

ピーター・ドラッカー氏より

皆さん特に後半の言葉を忘れないで下さいよ!

次回のさくら発達障害研究会のお知らせです。

5月19日(土)15:00~

場所:中央福祉専門学校 6F 基礎実習室

1.國友晴洋(日本福祉大学中央福祉専門学校)

「尾西病院におけるペレントトレーニングアンケート結果報告」

“皆様に今後の統計処理やまとめ方のアドバイスが頂ければ幸いです”

2.症例報告 一例

その他症例検討などのご希望がありましたらお知らせください。

またお知り合いの方で参加ご希望の方がありましたらお誘いあわせの上ご参加

ください。本校卒業生でなくても大歓迎です。

参加費無料です。

***************************

お問い合わせは下記まで

E-mail:<ohoka@n-fukushi.ac.jp>

1年生は各授業が始まり、2年生は授業に加えて、失語の学内演習の真っ只中です!

自分達で評価を行い、資料をまとめることは、とても大変です。

でも、この経験がSTになってから絶対に活きる!と私は断言できます!

大前研一さんが、みんなと同じでよいという態度をやめた途端、脳はフル活動を強いられる。これは大変苦しいが、

頑張って1週間、1ヶ月、1年と続けていると、自分の頭で考える癖がつき、思考力も高まるといっています。

頑張って思考力をつけましょう!(私も含めて)

それはさておき、ONとOFFの切り替えも大切です。

2年生主催の1年生歓迎会開催!!

いやー楽しかったですね!幹事の皆さんありがとうございました!!

オリエンテーションも終わり、恒例の1年生歓迎会開催!!

グループに分かれて先生当てクイズ大会

2年生の皆さん準備ご苦労様でした。

これから言語聴覚士を目指して一緒にがんばりましょう☆