平成23年03月24日(木)、日本福祉大学中央福祉専門学校 言語聴覚士科の第1期生が、めでたく卒業となりました。

久しぶりに登校した2年生さん達は、国家試験という大仕事も終え、新しい門出の日に、全員が元気な顔を見せてくれました。

東北地方太平洋沖地震に被災された方々への黙祷のあと、おごそかに卒業式が行われ、各科の優秀な学生の表彰式に拍手もあり、在校生の送辞、卒業生の答辞では、涙声も聞こえました。

卒業式の後は、クラスの教室に集まって、苦楽をともにしたクラスメートと、教員全員で集まる時間を分かち合いました。

卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。皆さんのご活躍を、心からお祈りしています。

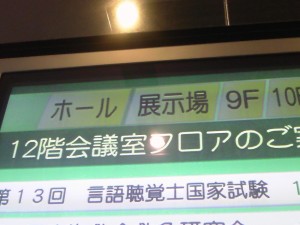

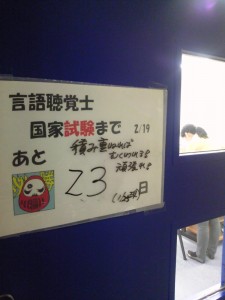

2月19日の土曜日、名古屋駅近くの会場で、第13回言語聴覚士国家試験が行われました。

この日のために、毎日しっかり勉強してきた2年生、

前日まで風邪をひいていたり、緊張で眠れなかったり、体調に多少の心配はあれど、

みんな元気に、会場に集合しました!

教員2名も、お守り持参で会場前まで、朝、応援に行きました。

会場は全国で数箇所ですから、愛知県在住の学生は恵まれています。

本校の学生は勿論、他校の学生さん、遠方からやってくる受験生の皆さんも、

全員合格できることを願ってやみません。

言語聴覚士は、訓練を必要としている患者さまや、

指導、助言を必要としているお子さんやお母さんに対し、十分な数の確保が出来ていない職種です。

待っている人たちがいるから、みんな頑張れ!

同じく、学生の応援に来ていた他校の先生方も一緒に、全員合格しますようにと祈りながら、会場を後にしました。

午後には、今年度最後のオープンキャンパスも行われ、ミニ講座のあと、

言語聴覚士を希望する大学生や社会人のみなさんが、「在校生と語ろう」コーナーで、1年生と盛り上がっていました。

沢山の方に、言語聴覚士になって欲しいと、しみじみ感じる1日となりました。

名古屋文化学園医療福祉専門学校 言語聴覚科の同窓会主催の「構音障害ブラッシュアップ講座」が、2月6日(日)に行われました。名古屋文化学園医療福祉専門学校 言語聴覚科は、日本福祉大学中央福祉専門学校 言語聴覚士科の前身。

ですので、今の学生さんが実習でお世話になっている病院のSTの多くは、実は先輩たちです。そんな20年以上前にご卒業の大先輩から、今現在の学生さんまで、総勢150名をこす参加者で、活気ある会となりました。

北海道医療大学教授 今井智子先生の、「小児音障害の評価と治療」と題した、基礎から実践までの講演だけでなく、本校専任教員、井上ひとみ先生からは、「聴覚障害児への構音指導の最近の動向」、そして本校学科長、大岡治恵先生からの「発達障害児へ構音訓練する場合のポイント」、という3本立ての、臨床にすぐに役立つ知識や情報が満載の、充実した講演でした。

同窓会会長 木沢記念病院の豊島先生からは、講師と参加者にお礼を述べた後、次回は音韻について勉強しましょうというご提案もあって、これからも卒業生皆で高めあっていこうと結ばれました。よき会となりました!

講師の皆様。左から大岡先生、今井先生、井上先生。先生方、ありがとうございました!

講習会終了後、同窓会役員・実行委員、教員を交えて、お昼を頂きながら反省会の1コマ。皆様お疲れ様でした!

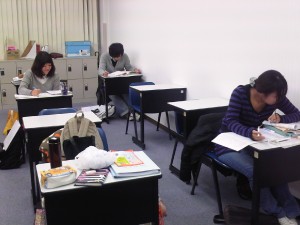

今週はじめ、1年生後期の講義が全て終了しました。

けれど、試験勉強を頑張る1年生は毎日登校してきます。

本日もまだ、教室で勉強中です。

その隣の教室では、更に真剣な、はりつめた空気が・・。

国家試験を2月に控えた2年生が、ラストスパートの真っ只中。

1年生も、2年生も、それぞれの目標に向かって、まい進中です!

【 お知らせ 】 本校言語聴覚士科学科長の大岡治恵先生が、2月12日(土)、東京で開催されている発達協会の主催「春のセミナー」で、「二語文へつなげる指導と教材・教具」と題して講演を行います。興味のある方は下記アドレスをご覧下さい!http://www.hattatsu.or.jp/index.html

1月8日の土曜日、2年生による「臨床実習症例発表会」が行われました。

長期に渡る、学外臨床実習でであった症例について、

2年の間に学んだ知識をフル活用して、発表を行います。

抄録作成や会場整備、外部から発表を聞きに来てくださる、実習指導者のご接待など、

全て自分達の手で行う、いわば、卒業発表会です。

先輩たちの晴れ姿を前に、活発に質問をする1年生にも、堂々と応答する2年生。

教員からの鋭い指摘にたじろぎながらも、緊張の中、立派に全員発表を終えました!

外部の先生方にも、あたたかいお褒めの言葉をいただきました!

見たこともない医療用語に、ルビをふることから始まった2年前を思い起こすと、

なんとも逞しく成長したものです。

【 お知らせ 】

来る2月6日(日) 北海道医療大学の今井智子先生をお招きした「構音障害ブラッシュアップ講座」が本校で行われます。本校専任教員も講師を務めます。構音障害の中でも小児にスポットをあて、実際の評価や治療、聴覚障害児や発達障害児への指導ポイントなどを紹介する、魅力的なプログラムです。詳しくは「What’s new」をご参照下さい!

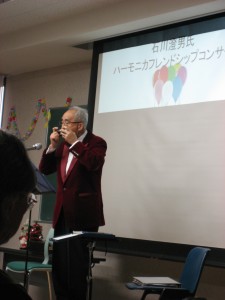

12月11日土曜の午後、言語聴覚士科が企画した、ハーモニカフレンドシップコンサートが開催されました!

世界的ハーモニカ奏者の石川澄男さんと、言語聴覚士科の学生との友情コンサートです。

その詳しい模様はHPをご覧いただくとして、http://www.n-fukushi.ac.jp/news/10/101214/10121402.html

ここではダイジェストで様子をご紹介しましょう。

午前中の講義の後、大急ぎで準備にいそしむ学生さんたち。

控え室でくつろぐ石川先生とコーキンズのみなさん。

準備が整う頃には、会場は満席状態。

展示コーナーには珍しいハーモニカの数々。

日本ハーモニカ芸術協会 大師範 石川澄男先生 登場!

ST卵の学生さんから色々な質問。

そしていよいよ、先生の演奏。すばらしい演奏でした!

四重奏グループ、コーキンズの演奏も重厚!

様々なハーモニカやハイテクニックな奏法の紹介に会場も沸きます。

女性デュオの優しい音色にしみじみ。

そして再び石川先生の類まれなる調べ。

真剣に耳を傾ける学生さんたち。

豪華なハーモニカの伴奏でクリスマスソングを会場全員が合唱。

最後は学生からのお礼のことばと、花束の贈呈で。

とても素敵なコンサートとなりました!

石川澄男先生、コーキンズはじめ奏者の方々、日本ハーモニカ芸術協会の皆様、

ご縁を結んでくださった非常勤講師の加藤孝夫先生に深く感謝申し上げます。有難うございました。

ハイ、チーズ!!

日本福祉大学中央福祉専門学校 言語聴覚士科には、社会人経験をもつ多くの学生が通ってきます。自分の新たな可能性を信じ、仕事をやめて2年間、勉強をする生活に切り替えるのは少し勇気のいる事です。勉強についていけるか、経済的に大丈夫か、本当に就職できるのかなど、様々な不安にどう対処をしたのかをご紹介していきます。

社会人の方必見です!今回は、社会人向けシリーズpart3「算段」と題して、無収入となる現状にどう対処したのかをお送りします。

名古屋文化学園医療福祉専門学校(事業継承元)の卒業生で、

転職を決意し、38歳で言語聴覚士を目指したAさんにうかがいました。

●学費や在学中の生活費の心配はありませんでしたか?

2年もの間、収入がなくなるかと思うと、いろいろと躊躇しますよ。

お金をかけたはいいが、本当に就職できるのか、

子どものために貯金をしたほうがいいのではないか、

今ある貯金をきりくずのは得策といえるのか、など、本当に色々と悩みました。

●そういった不安に、どう対処したのですか?

学費は貯金から捻出できる計算でしたので、

本当に就職できるかが、一番の不安材料でしたが、

学校説明会に何度か参加して、就職への不安は払拭できましたし、

社会人を経験した在学生の方に話を聞けたのがよかったです。

今の世の中、お金が余っている人は、そうはいないんですよね。

皆さん、いろいろな工夫をしていたので、

自分は恵まれたほうなのだと、勇気をもらいました。

生活費は妻も働いていたので、何とかなりましたし。

ただし、家賃の負担が大きかったので、在学中の2年間は、

近隣に住んでいた妻の実家にお世話になることになりました。

●2年間、無収入で過ごしたのですか?

家計の足しにしたかったし、欲しい本もありましたから、

1年生の間は、アルバイトをしていました。

それまでの勤務先で、塾講師のアルバイトをさせてもらえたので、

他の学生よりは、効率の良いアルバイトだったと思います。

必要経費の試算を何度もし、2年間のお金の流れのシミュレーションもしたというAさん。奥様や、奥様のご実家の理解を得るために、オープンキャンパスで得た情報をもって、説明にも出向いたそうです。一番身近な家族や親族、前の勤め先の理解と協力を得られたことで、追い詰められることなく2年間を乗り切ったとのことでした。肩身の狭さを感じることもあったようですが、何事をもやる気にかえるたくましさは、さすがに社会人経験者。定期試験では再試験料を払いたくないからと、必死で頑張ったそうです。

この3回で、社会人向けシリーズは終了です。進学をご検討中の社会人の方々のご参考になれば幸いです。

機会がありましたら、社会人向けシリーズpart4として、

年齢差のあるクラスメートとの学校生活について、「垣根」と題してお送りできればと思います。

去る10月の3連休、言語聴覚士科学生の1年生を中心に、

日本LD学会第19回大会の、お手伝いにいってきました!

学会実行委員である、本学言語聴覚士科学科長の指揮のもと、

朝早くから、会場の愛知県立大学に集合し、前もって分担された仕事を行います。

久しぶりのスーツ姿に、スタッフの腕章をつけ、スタッフ証を首からさげて、

案内図やポスターを貼り付けたり、各会場で必要な備品の仕分けをしたり。

開場時間ともなると、全国から多くの方々がいらっしゃっており、

会場案内係をはじめ、忙しい3日間でした。

そんな中でも、発表やシンポジウムを、開場のすみっこで拝聴できるようにと、

学生さんの仕事は振り分けられていますから、

会運営のお手伝いをしながらでも、知識が増えます。

今年の大会テーマは、

「通常学級における特別ニーズをもつ子どもの支援 - 子どもの学びを保護する連携 -」。

卒業して、臨床現場に出たときは、是非この日に得た知識を活用してくださいね!

そして、この経験を生かして、将来所属する学会に、しっかり貢献できるといいですね!

そして尚且つ、近い将来スタッフではなく、発表者として壇上に上がり、

社会に貢献するのも、楽しみな事ですね!

良い経験をさせていただいた3日間でした!

日本福祉大学中央福祉専門学校 言語聴覚士科には、社会人経験をもつ多くの学生が通ってきます。自分の新たな可能性を信じ、仕事をやめて2年間、勉強をする生活に切り替えるのは少し勇気のいる事です。勉強についていけるか、経済的に大丈夫か、本当に就職できるのかなど、様々な不安にどう対処をしたのかをご紹介していきます。

社会人の方必見!今回は、社会人向けシリーズpart2「布石」と題して、久方ぶりの入学試験にどう立ち向かったのかをお送りします。

名古屋文化学園医療福祉専門学校(事業継承元)の卒業生で、

転職を決意し、38歳で言語聴覚士を目指したAさんにうかがいました。

●久しぶりの入学試験に不安はありませんでしたか?

ペーパーテストから離れて随分と経つので、現役大学生の人たちに比べると、

不利なのではないか、という不安がありました。

入学試験の情報が欲しくて、オープンキャンパスに参加したところ、

小論文の問題が、思っていたよりも書きやすそうな内容でしたので、

気持ちが楽になった覚えがあります。

●入学試験の準備として何をしましたか?

私は社会人入試枠で受験したので、面接、小論文、一般教養を受けました。

(※現在の社会人入試は、一般教養の代わりに、適正検査が実施されています)

一番不安だったのは一般教養ですね。

塾講師をしていましたので、国語や数学には不安はありませんでしたが、

苦手な歴史や政治機構の問題がでるのか気になりました。

範囲が広いので、どんな準備をしたらいいか戸惑いましたが、

国家試験Ⅱ種の問題集を立ち読みして、傾向だけは確認しました。

あとは、小論文の準備として、パソコンでなく鉛筆で作文を書く練習を。

といっても、しっかり準備をする時間は、とれなかったのが正直なところです。

●準備の成果はいかがでした?

一般教養試験の印象として、国語の比重が高かったように思いました。

選択式なので、わからない問題は、カンで回答できますし、

苦戦した感じはなかったですね。

小論文は、漢字の度忘れが意外に多く、少し焦りました。

日ごろパソコンばかりなので、手で書く練習は役立ったと思います。

傾向を掴むために早めの受験を心がけたというAさん。忙しい生活の中で準備をすすめるのは大変なため、1回目で絶対に受かろうとは考えず、複数回受験も視野に入れていたそうです。「次がある!」と気持ちにゆとりが持てたこと、そして「少しでも出来ることはした」という布石が自信となり、合格につながったとのこと。作戦勝ちだとおっしゃっていました。早め早めの行動が、合格の鍵のようです。

次回の社会人向けシリーズは、無収入となる現状に、どう対処したのか。part3「算段」をお送りします。