今年も残すところ、あとわずかとなりました。

1年生は後期科目がそろそろ終講を迎えようとしてます。

座学に加えて、学内実習や演習をがんばっている1年生の様子をお届けします~

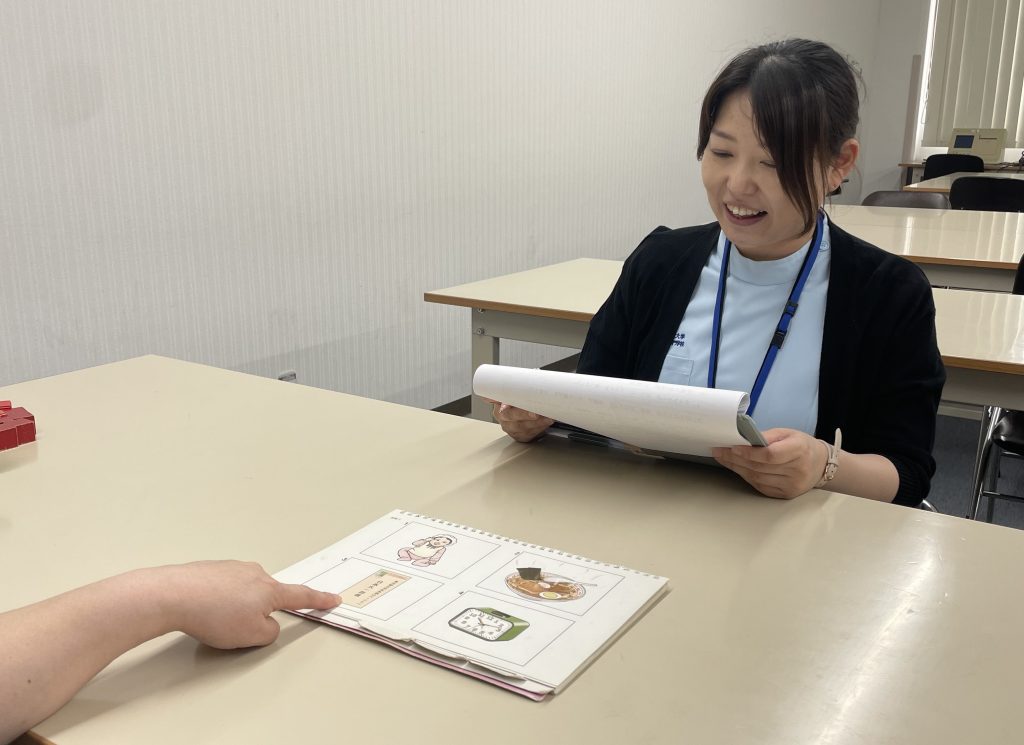

学内では『言語発達障害』領域の学内実習が進行中です。

来校してくれるお子さまと遊んだり、おしゃべりしたり、「検査」や「訓練」の実習をします。

この子とお話しするペースはこのくらいがいいかな?

好きなキャラクターや喜んで取り組める遊びは何かな?

スムーズに検査させてもらうにはどんな声かけがいいかな?

能力を引き出して伸ばすアプローチは?教材はどう選ぶ?

たくさんの『?』に対して、考えて、話し合って、やってみて、振り返って、、、。そして、ひとつずつ実力にしていけている様子です。

そして、こちらは嚥下障害の授業の中で、『液体にとろみをつけて飲んでみる』の演習です。

乾杯!今年もお疲れ様でした~

どうぞよいお年をお迎えください

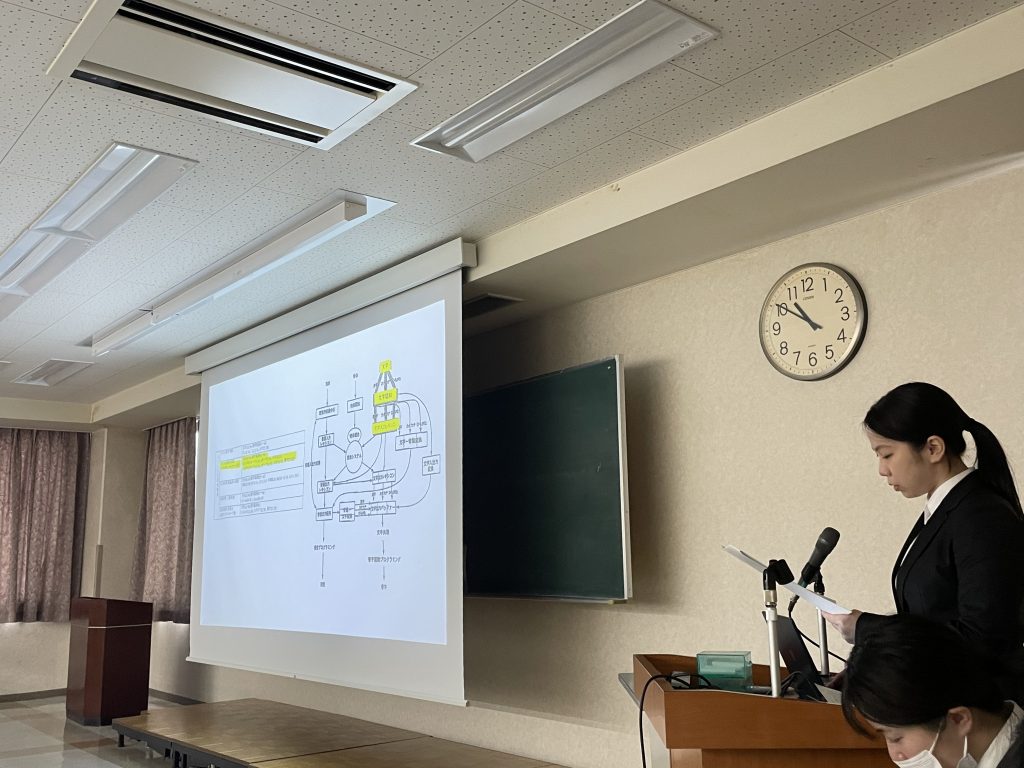

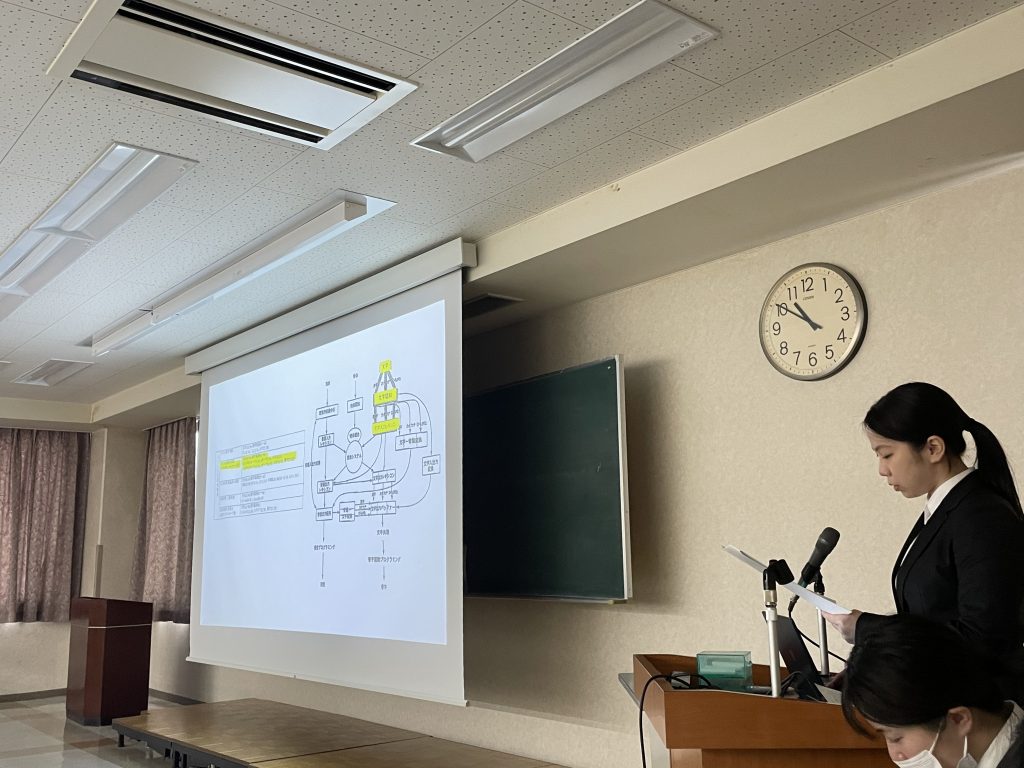

先日、16期生の臨床実習報告会が開催されました。

2年生の9月から12月は「学外臨床実習」。

これは、学校で学んだ知識を、現場(病院や発達センターなど)で実践的に深め、臨床推論能力や技術、また専門職としての態度・能力を養うことを目的とした、非常に重要な学びの場です。

評価・診断・訓練計画立案・実施・報告までの一連の流れを経験します。

この日は総仕上げの報告会。いわば「晴れ舞台」です!

緊張する!けれど、、、

聞き手に伝わりやすい話し方、視覚的な提示など、工夫や準備を丁寧にして発表に臨んでいます

↑ データや事実を多角的に分析し、深く掘り下げようと努力した様子が伝わります

↑ 質疑応答では、他の2年生からはもちろんのこと、次期実習に臨む1年生や教員からも挙手。熱意をもって応えます。

報告会を通じて、それぞれが自分の成長を確認し、課題の発見に繋がったと思います。

教員からの講評の後、実習先の指導者の先生、対象者様、関わってくださった全ての方に感謝をしながら、おひらきとなりました。

2年生の次なる目標は国試合格です!がんばっていくよ!!

こんにちは

朝晩の涼しさと、昼間にまだまだ残る暑さの差!!

お元気でお過ごしですか?

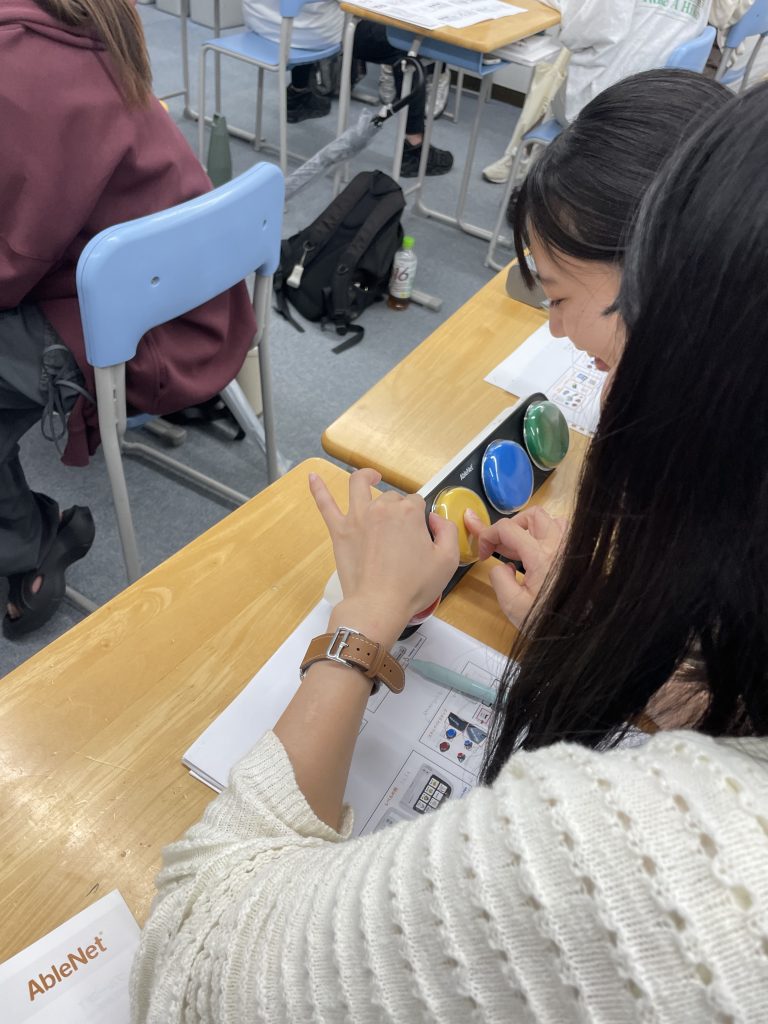

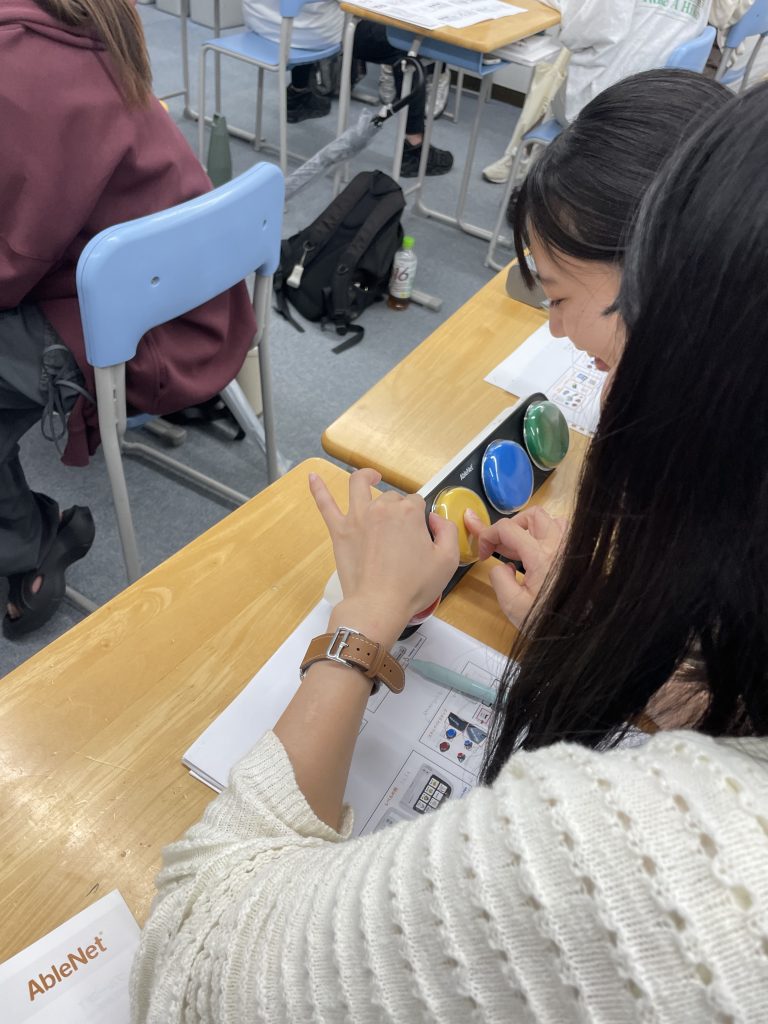

1年生は、株式会社パシフィックサプライから講師をお招きし、AAC体験をしました。

AACとは『Augmentative & Alternative Communication』の略で『拡大代替コミュニケーション』のこと。

コミュニケーションに困難がある人(お子さんも含みます)が、スムーズでより充実したコミュニケーションを可能にするために使う、さまざまな道具や手段のことです。

コミュニケーションを助ける機器にはさまざまなものがありますが、多くの機器や最新の機器に触れながら学習する経験はめったにできません。意義をよく理解した1年生の皆さんは、隣の教室に「今日はごめんやで」と、教員が詫びをいれに行くほどに盛り上がって学びました。

↑メッセージを録音しておくと、1つ~複数のスイッチを押すと再生します。

外食店で使用することを想定して「ハンバーグください」「デミグラスソースでお願いします」「PayPayで支払います」。・・・とか、聞こえてきます。

↑ 頬骨あたりに設置して、わずかな動きでセンサーが感知する『ポイントタッチスイッチ』。

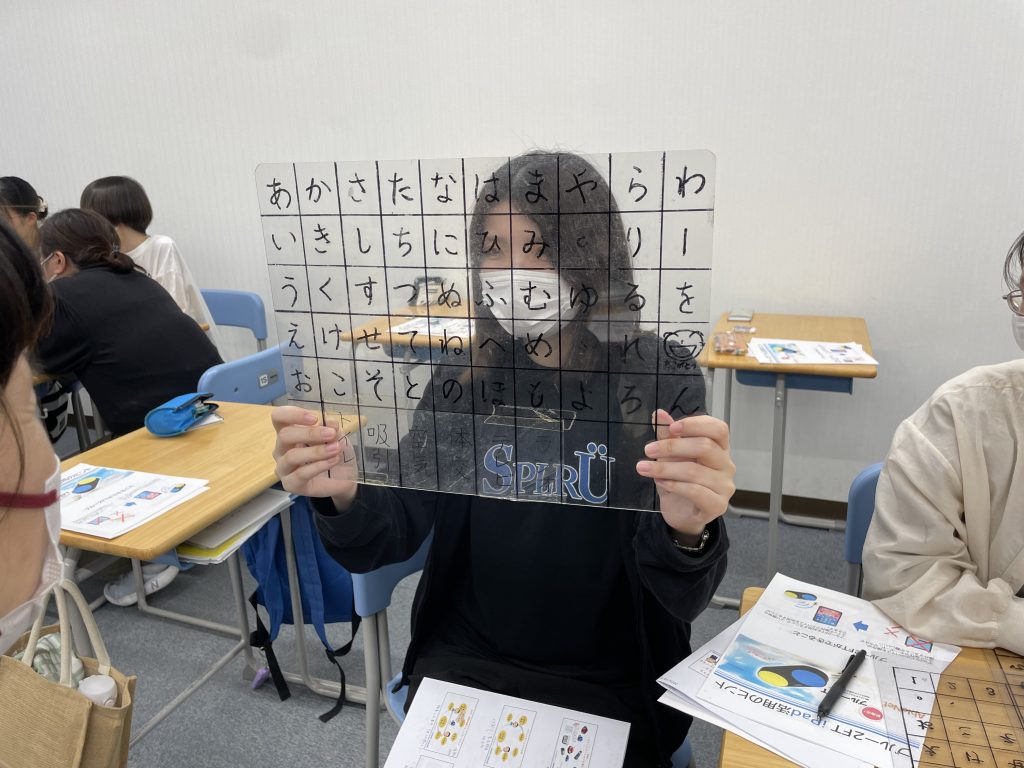

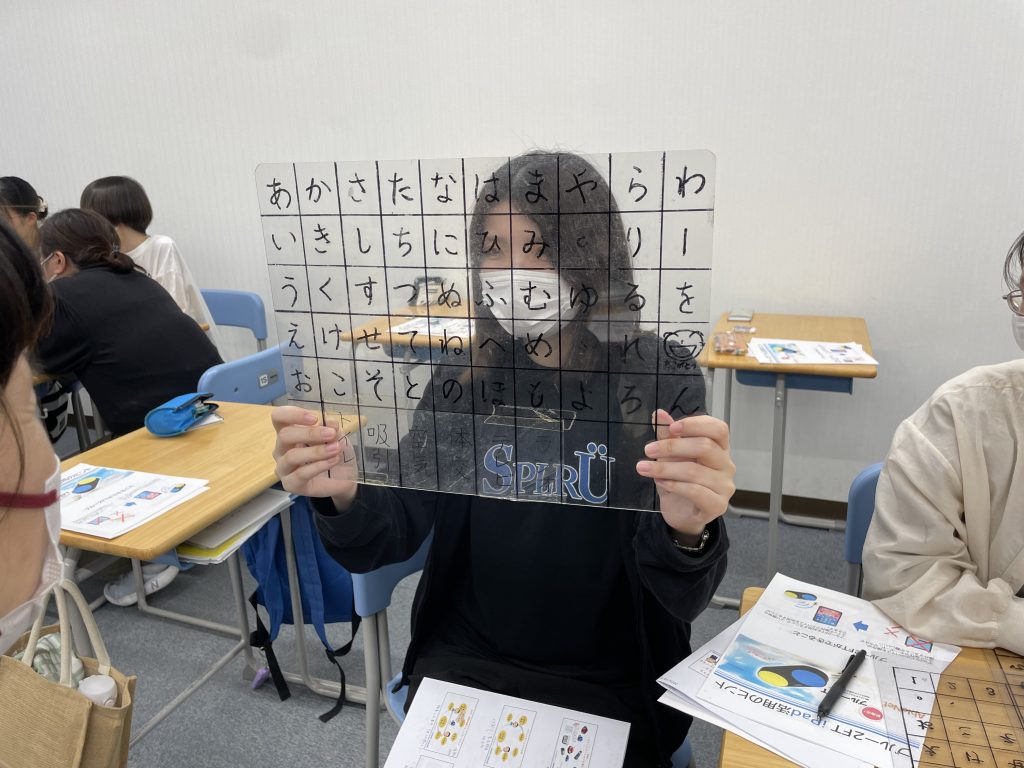

↑透明文字盤。文字盤越しの相手と目線を合ったところが伝えたい一文字。微妙に動かしながら一文字ずつ読み取っていきます。コツが必要です。「にくまんたべたい」。通じたときはうれしい!

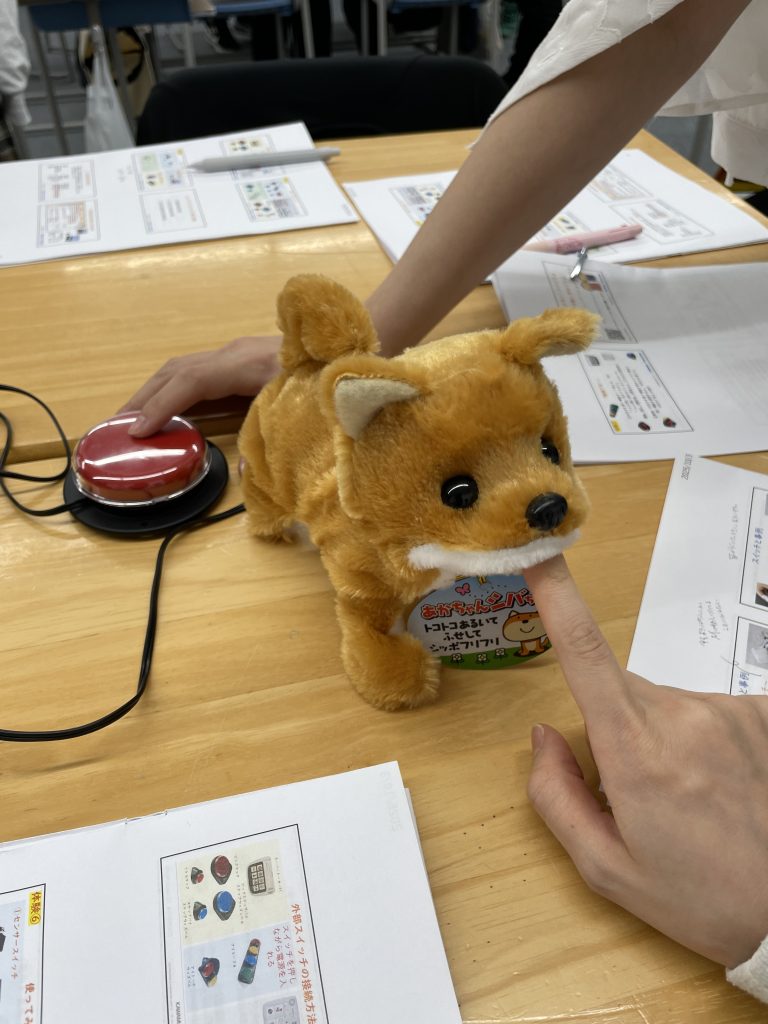

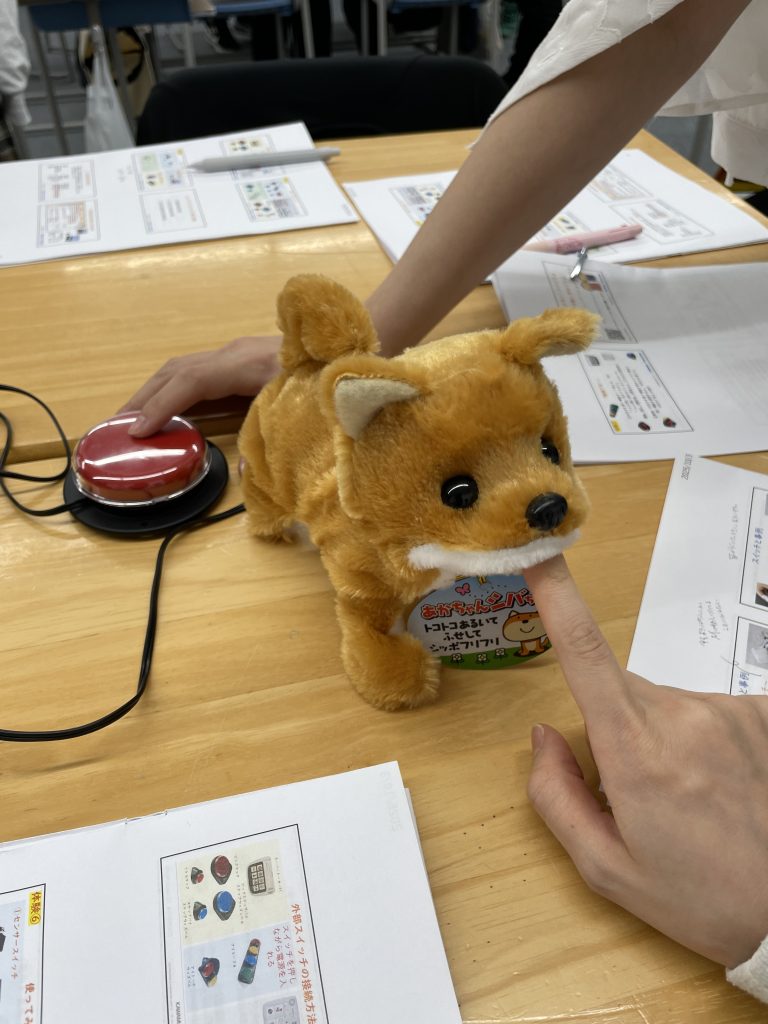

↑スイッチを押すと動く玩具。とことこ歩いてしっぽを振ってわんわん。指をあむっと噛んでくれてかわいい☆ 機器を使おうとする幼児に「スイッチを押せば、世界が動く」を感じてもらえそうな工夫です。

対象となる方の「伝えたい」という気持ちや意欲を育てる関わりや、柔軟な発想でコミュニケーションを支えていくことの大切さを学ぶことができたのではないでしょうか。

皆さん こんにちは

残暑厳しい毎日ですが、いかがお過ごしですか。

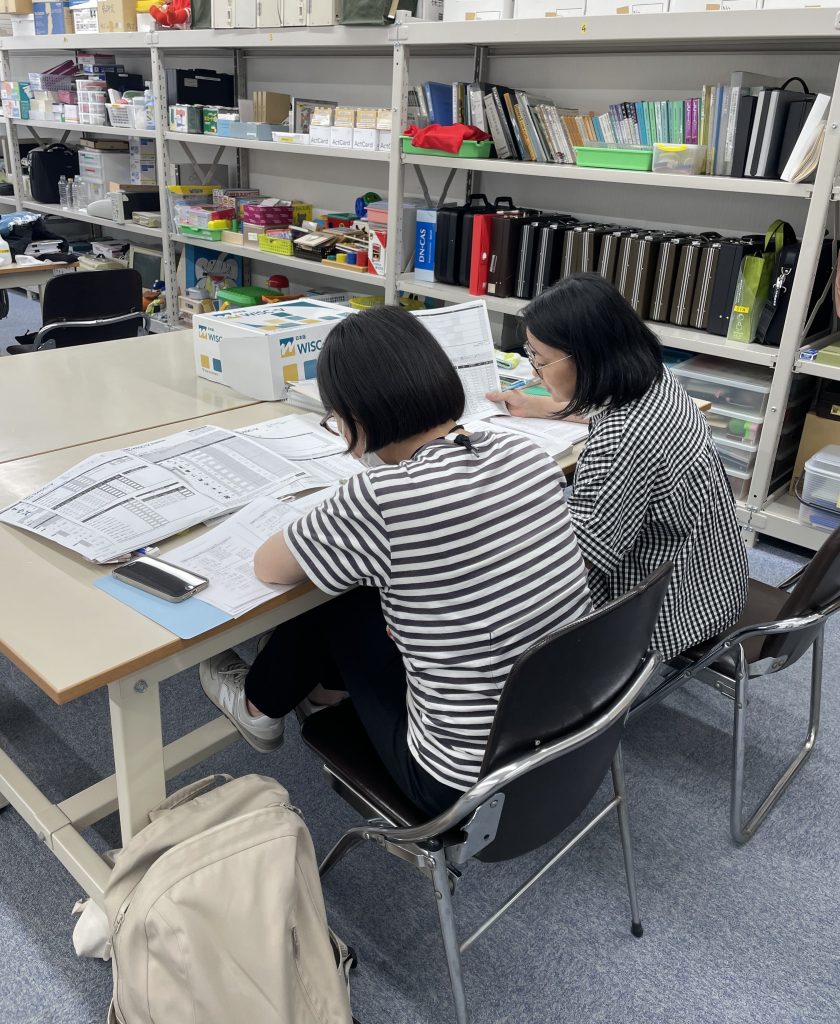

2年生はまもなく始まる病院や施設での長期臨床実習に向けて、着々と準備を進めています。

各種言語検査のマニュアルを熟読して、練習したり、嚥下検査の手順を確認したりしています。

1年生は、今は夏休み中なのですが、9月初めに老人保健施設などでの体験学習がありますので、事前学習として、本校介護福祉士科の板部先生と森先生による「身体介護の基礎」の講義&演習が行われました。

車椅子の操作や洋服の着脱など介助の基本について学びました。

教えてもらったとおりにすると、

するすると、、、あれ?楽に着ていただけたり、脱げたりする!

対象者の尊厳を保持することの大切さ、状態に合わせて配慮すべきことがいろいろあることを学びました。

暑い毎日ですね。

期末試験を残して、前期の講義は終わっていますが、学校には自主勉強、テスト勉強をしている1年生、2年生がちらほら。

あれ、ここにも? じゃあ、けっこうな人数、来てるんだね~

1階のエントランスホールに張り出された研究発表。

タイトルを見てみると‥‥

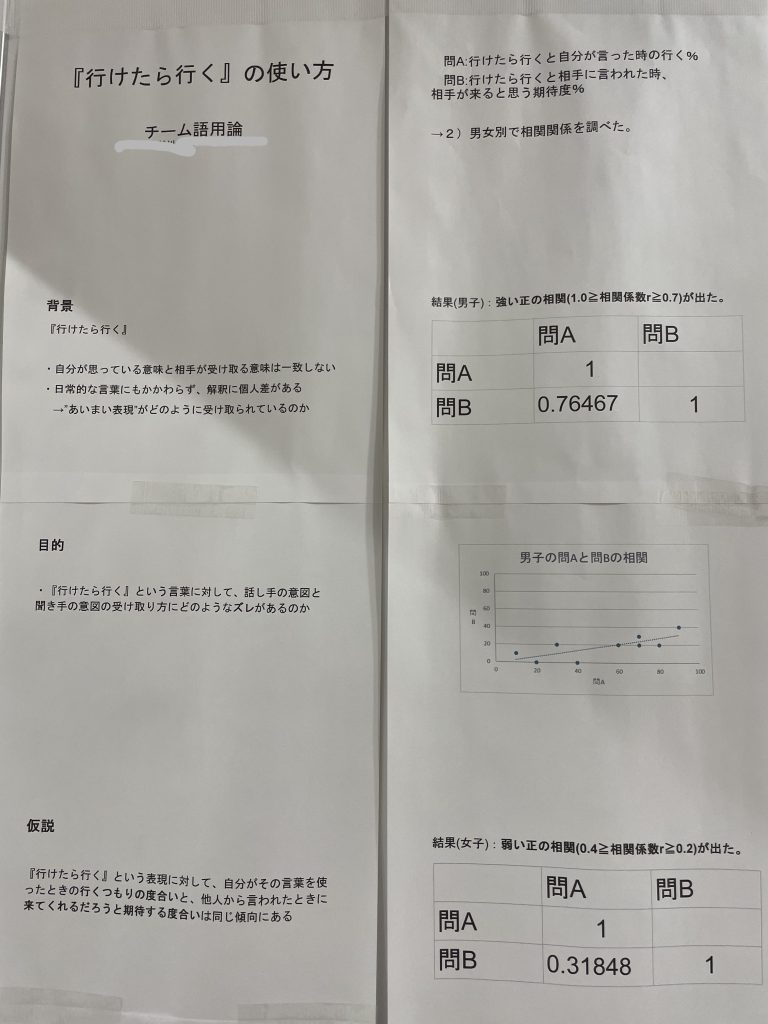

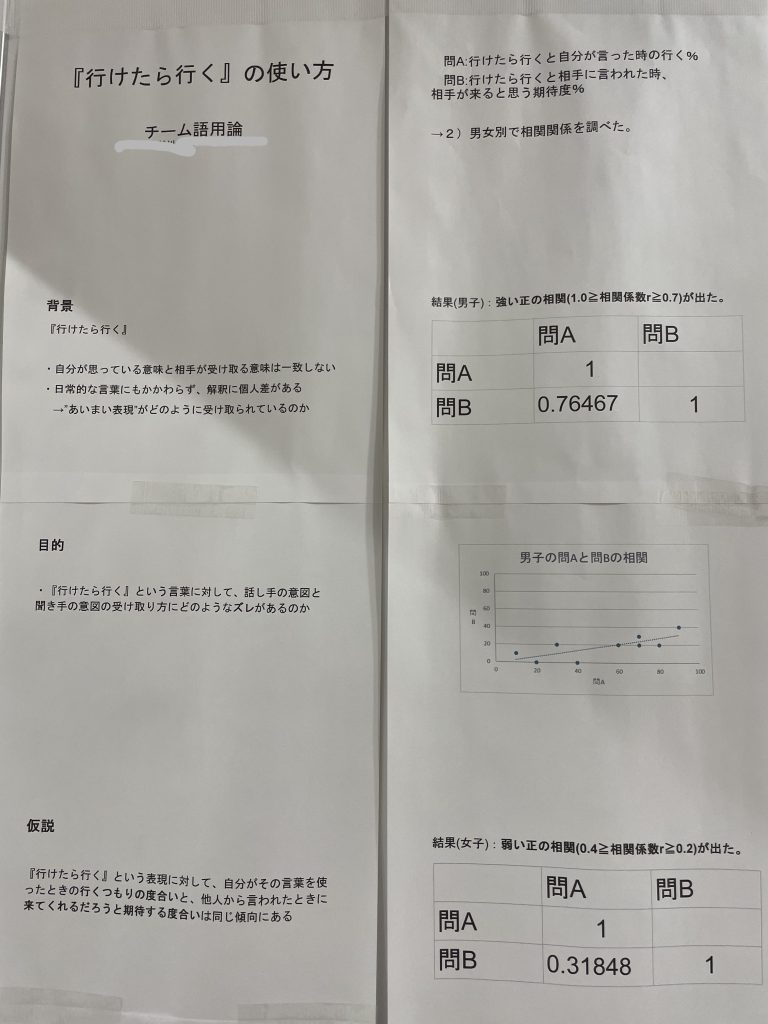

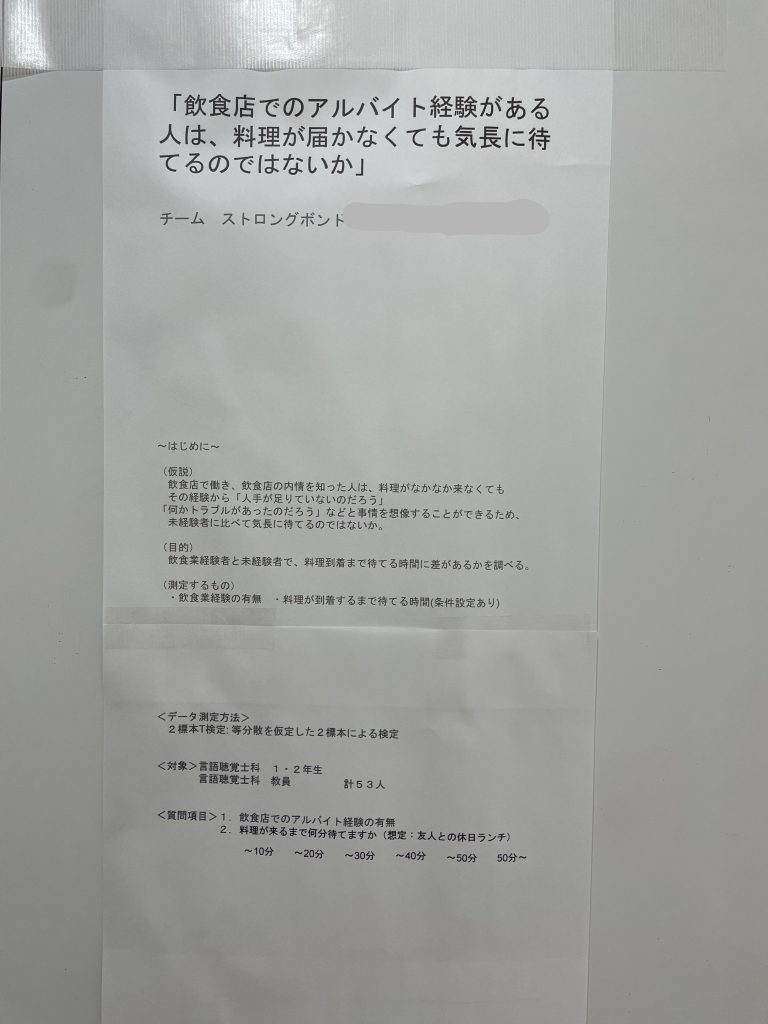

「『行けたら行く』の使い方」?「飲食店で料理が出てくるのをどれくらい待てる」?「辛いものが好きな人はお酒好き」?「猫好きは内向的」?「夏生まれは寒がり」?

これは、言語聴覚士科の2年生、「心理測定法」の演習の成果をまとめたものです。

「心理測定法」の講義では、目には見えない人の「心」の働きを、客観的に数量化する方法を学ぶとともに、統計学の理論に基づいて分析するスキルを学びます。

その集大成として、チームでテーマを決め、仮説を立て、アンケート調査を行い、統計的な処理を経て、最終的な結論を導き出します。それを発表用スライドを作成して、発表します。

回収したアンケート結果を眺めてみて、直感的に差があると思えても、本当にそうでしょうか。

種々の検定を行って有意差(統計学的に意味のある差)が出て初めて、その仮説が正しかったのかどうかが知れるのです。

猫好きは内向的とはいえず、夏生まれは寒がりとは言えない ということなどなどが明らかになりました。

この演習はそう、研究です! 学会発表の練習でもあります

チーム名にもセンスが光ります☆

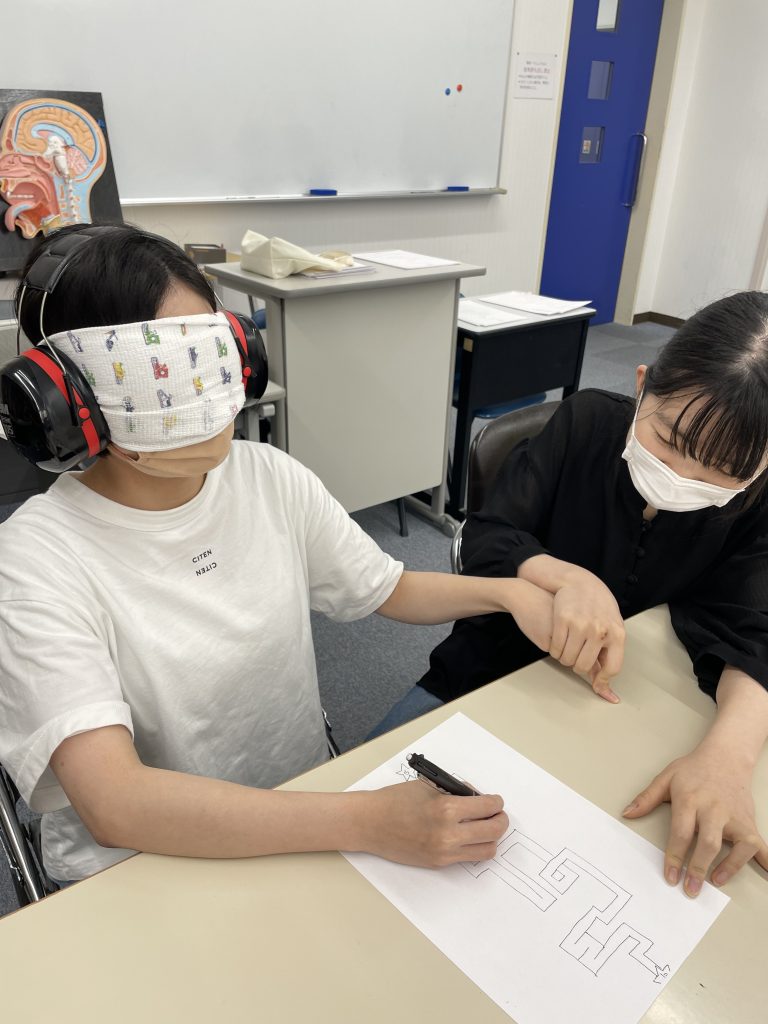

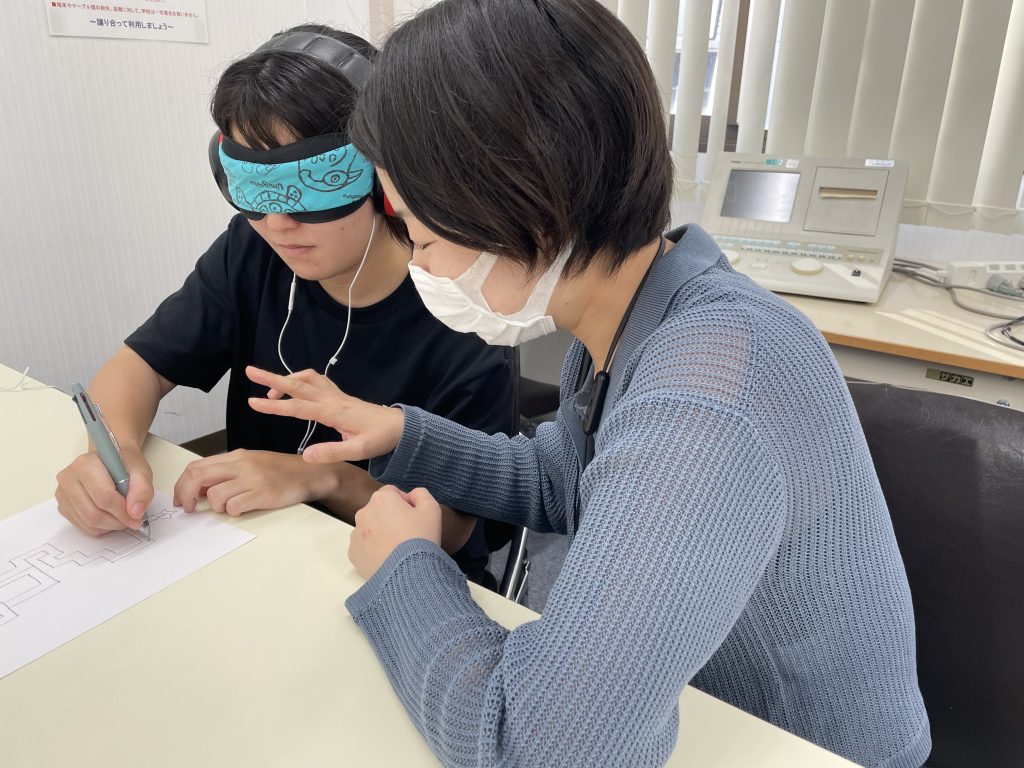

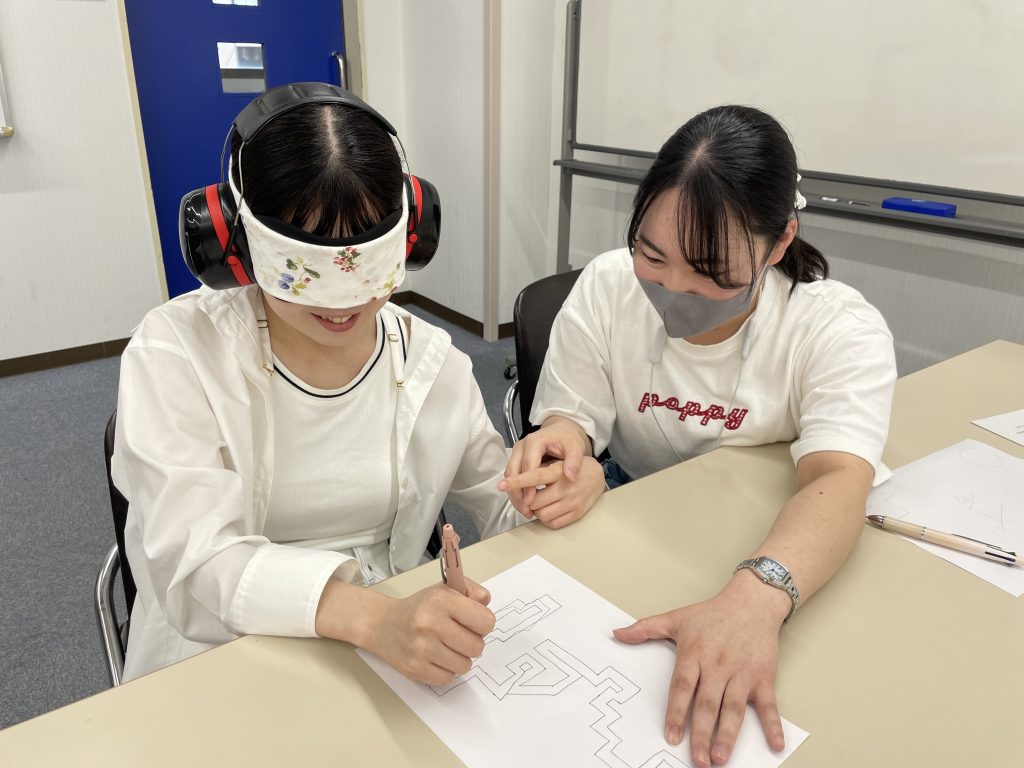

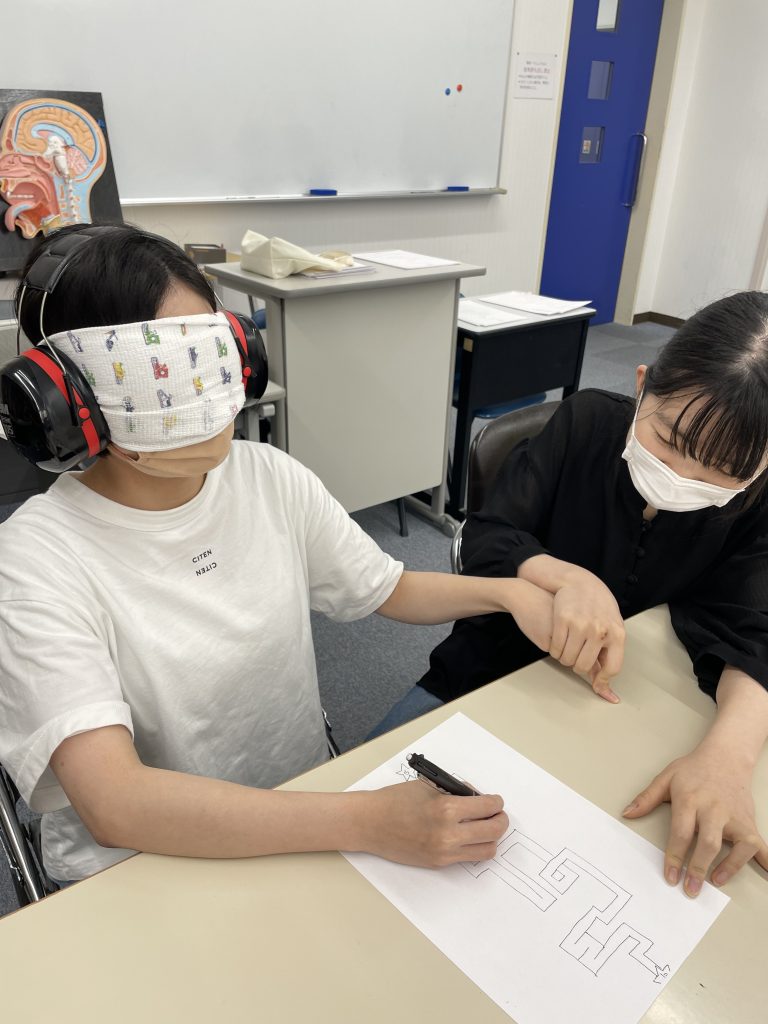

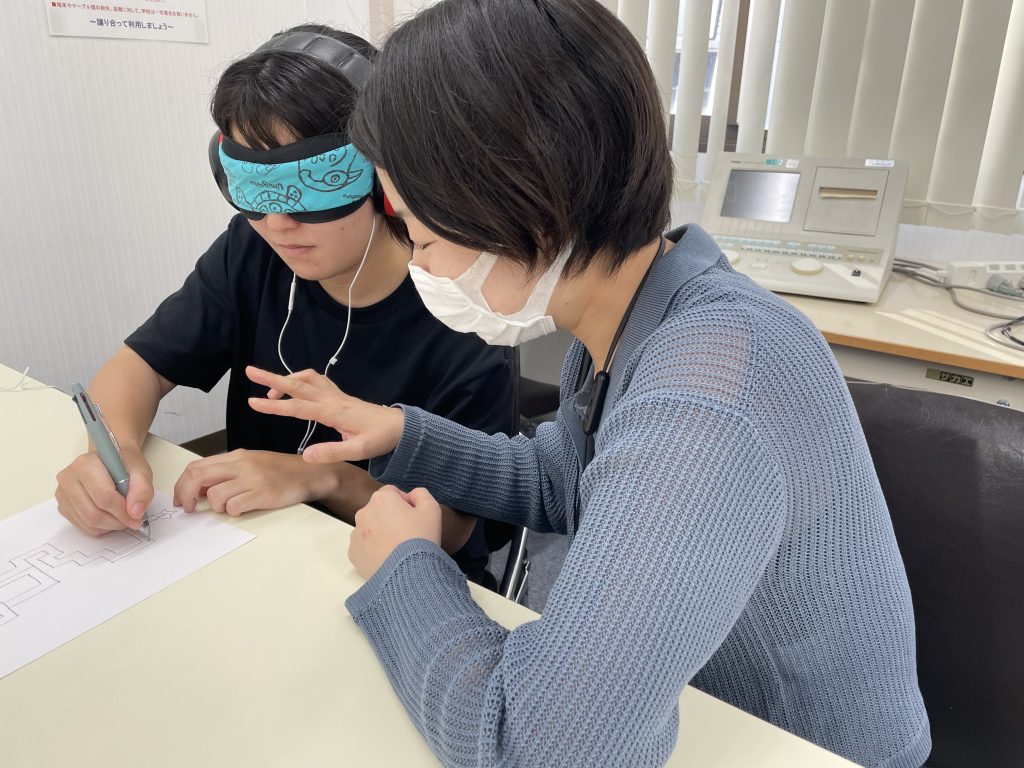

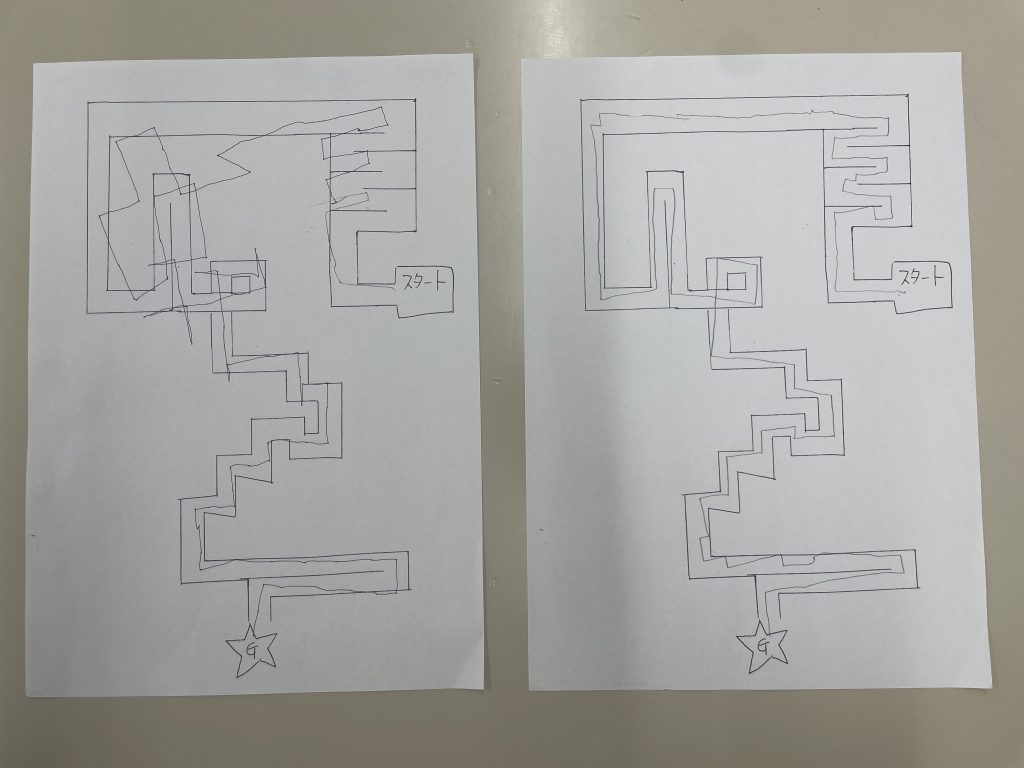

成人聴覚障害Ⅱの授業中の風景です。

今日は『視覚聴覚二重障害』の演習と聞いて教室に近づくと、2年生の賑やかな声が、、、

『視覚聴覚二重障害』とは見えづらさ、聞こえにくさを併せ持つ障害です。視覚と聴覚は普段強く意識しないかもしれませんが、コミュニケーションと情報収集に不可欠な感覚です。どちらかが障害された場合、もう一方で補うことができますが、両方が障害された場合は、どんな状態になるでしょうか。その困難さを体験し、自分たちのことばで表現することが、この演習の目的です。

アイマスクと手ぬぐいで視覚をシャットアウト、イヤホンとヘッドホンで聴覚もシャットアウト。

大きな声で呼びかけてもお返事なし、です。

そして、いったい何が始まったのでしょうか

ガイドの人と事前に決めた合図にしたがって、「右へ」「止まって」「上へ」。

合図と言っても、静かです。手の甲、指、背中で合図を感じてもらうのです。

『触手話』を使っているペアもいます。『触手話』とは目で見る手話ではなく、手話の形を直接手や指を触って理解してコミュニケーションする手話です。

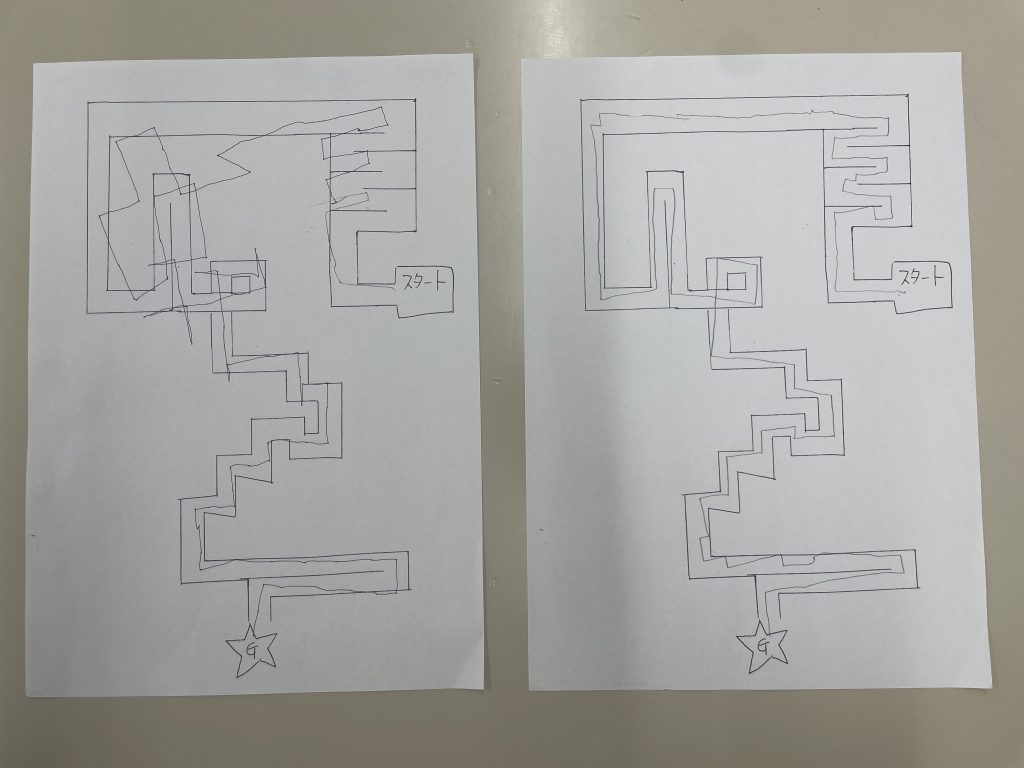

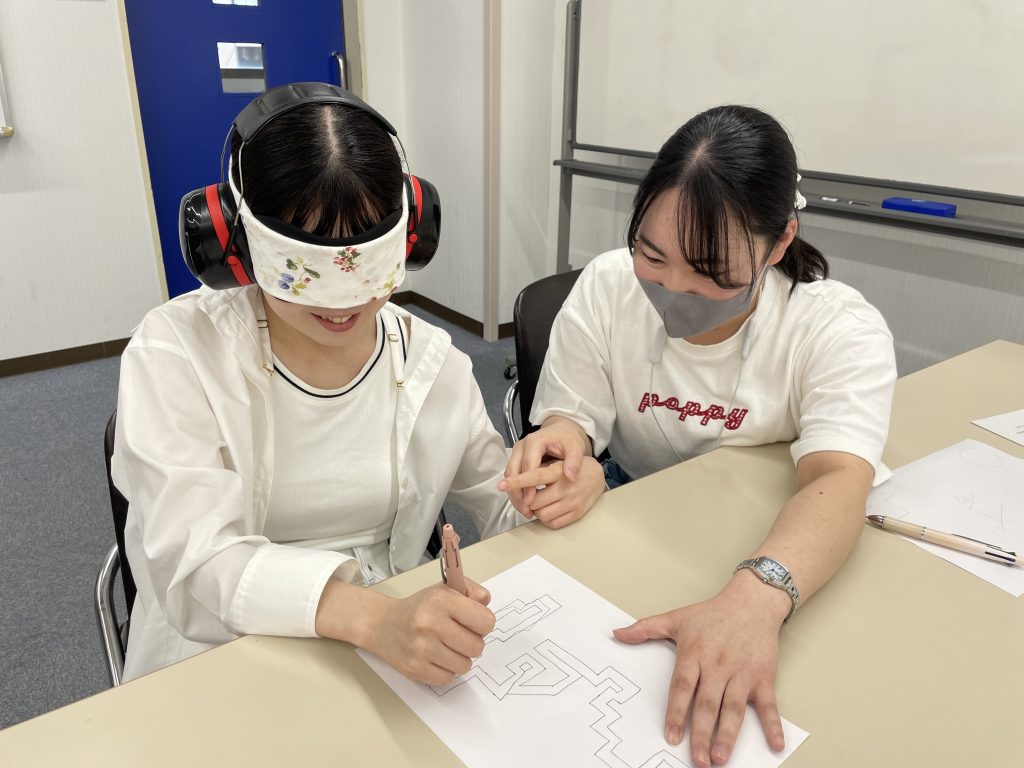

何をしていたかと言うと、迷路です!

↓きっちりしてたり、勢いがよかったり、なんだかそれぞれの個性も出てるのでは!?コミュニケーションがスムーズになってきたこともわかります

前期の授業は最終週を迎えています。2年生はこの時期、試験勉強、実習準備、国試対策、就職活動、、、せわしないけれど、がんばってます。

夏本番ですが、お元気ですか

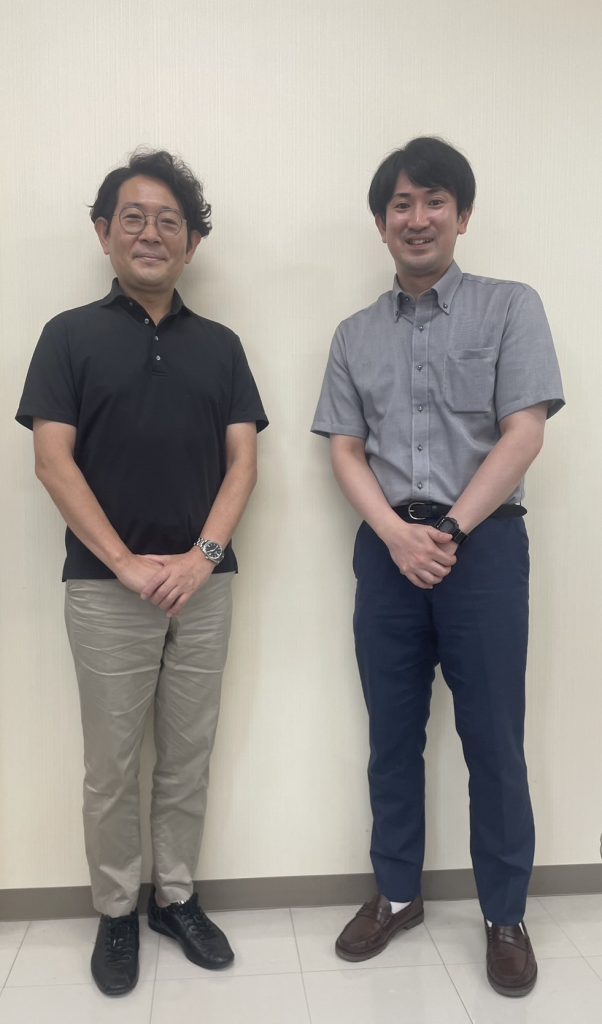

昨日、卒後特別講演会が開催されました。

これは言語聴覚士科同窓生有志による企画・運営によるもので、毎年、各方面でご活躍の著名な先生をお招きして行う一大イベントです。

本年度は「摂食嚥下リハビリテーションを見つめ直す―病院と地域で支える食支援のかたちー」と題して、帝京平成大学の山本徹先生をお招きしました。

遠方の参加者の利便性も考えて Web(Zoom)とのハイブリット形式です。

対象者その人を、またその生活をみることの大切さを、理念とその具体的な方法について、質疑応答を含めてたっぷり2時間。胸が熱くなり、元気が湧いてくるお話でした。

卒業生も多く集い、久しぶりの再会にあちらこちらで盛り上がる声が聞かれました。

また、「こういった会に参加すると学ぶ楽しさを思い出します」「新たなモチベーションをもって臨床場面に活かす行動につなげていきたい」などという感想も聞かれました。

↑山本徹先生と、実行委員長の6期生西谷先生が、講演会後にパチリ☆

来年も、すばらしい企画をします!

卒業生の皆さん、お誘いあわせの上、奮ってご参加くださいね。

こんにちは

今年は特に暑い7月ですね。

本校では前期の講義はのこり2週間ほど。ラストスパートの時期を迎えています。

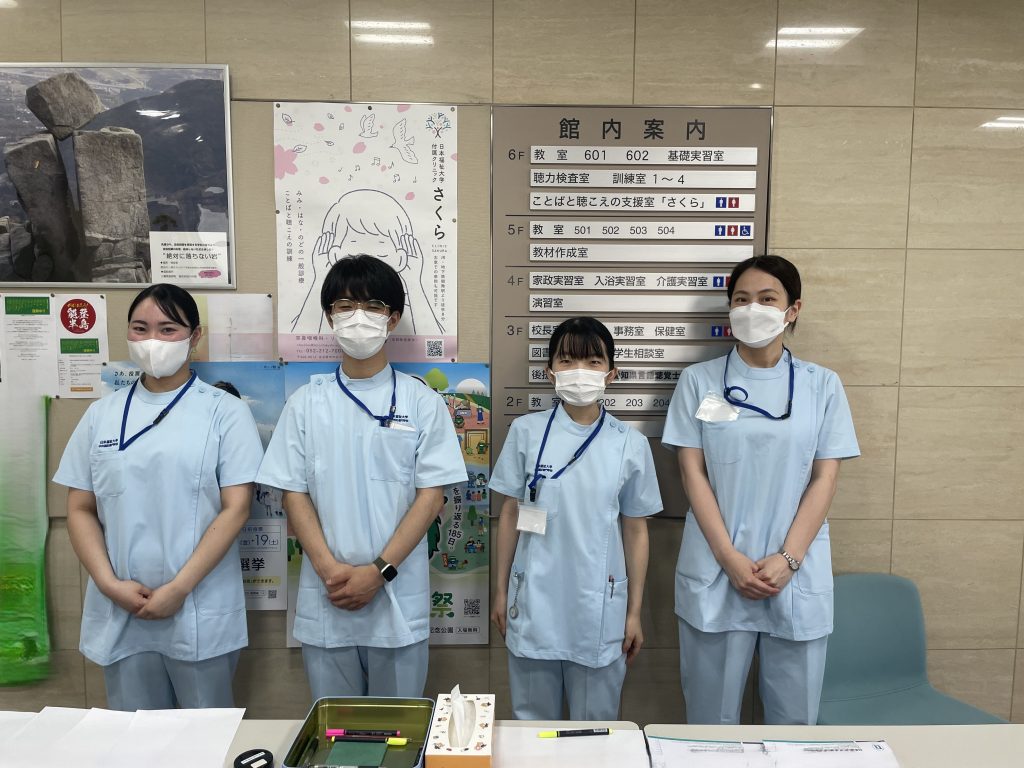

2年生は臨床実習がいよいよ9月から始まります。

先日、お世話になる指導者の先生方を学校にお招きして、またオンラインでご参加いただいて、実習指導者懇談会が開催されました。

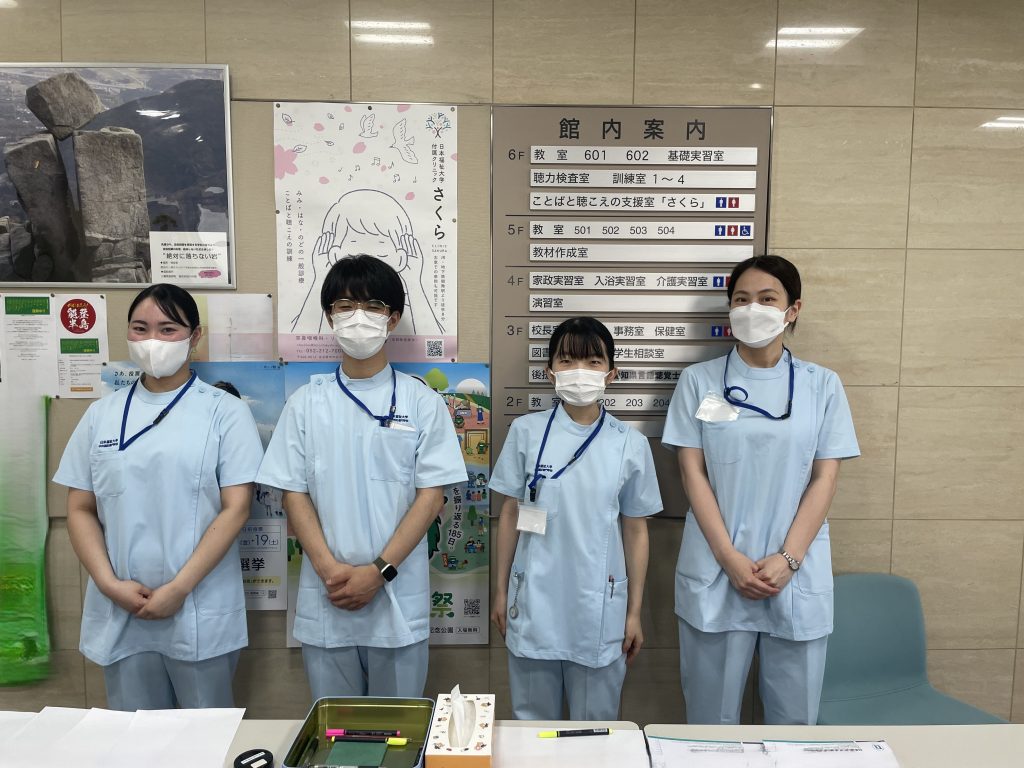

↑「お暑い中、ご足労いただき、ありがとうございます!」 受付のメンバー

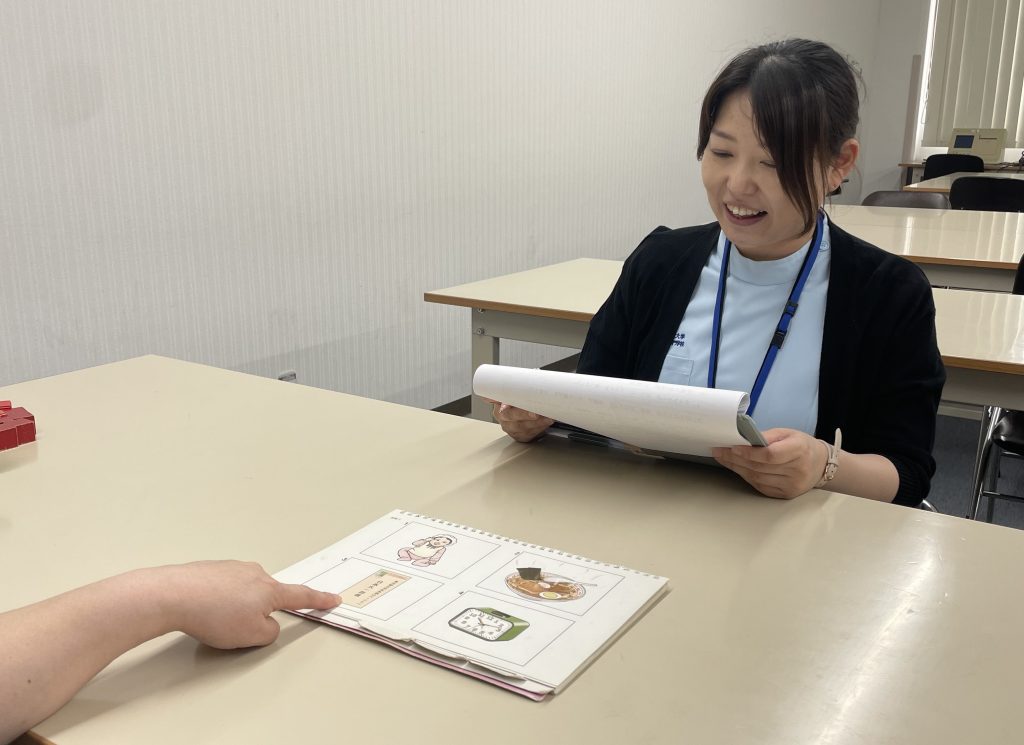

↑ 指導者の先生との個別面談

とくによく練習しておく必要がある検査法や、重点的に勉強しておくべき領域をはじめとして、一日のスケジュールや昼食の準備の仕方などなどについて、こまかく確認させていただくことができました。「元気で来てください。待ってます!」などと声をかけていただき、笑顔&引き締まった表情の2年生でした。実習施設の指導者の先生方には、いつも心から感謝しております。

こんにちは

梅雨真っ最中。蒸し暑い毎日ですが、お元気ですか?

本日の言語聴覚科、2年生は1日中、『小児聴覚障害』の学内演習です。

本校では学内演習をいくつかの領域にわたって行っていますが、そのラスト☆です。

小グループに分かれて演習します。

各グループの演習時間には、協力してくださるお子さんと保護者の方が来校。

学校内の訓練室で、学生は「せんせい」として、検査や訓練の演習を行います。

楽しい雰囲気で取り組んでもらいたいな。どんな表情や声かけをするといいかな。お子さんですし、万が一、気分が乗らなくなったときのための準備もしておこう・・・などなど、この時期になると、視野も広がり、なにかと力がついてきていると感じます。

↑ 事前に練習しているようす

手順を間違えない、のは当然として~(!?)、

本番を想定して、表情も声かけもリアルな感じでやってみる!

相手役の学生さんも上手に反応を返して、サポートしてくれています。

↑今日、担当しない学生は教室のモニターで観察し、記録・分析をします。

1年生はどうしているかな? と午後の教室をのぞいてみると

‥‥‥がら~ん‥‥‥

午後の授業はなし。こんなこともたまにはあります。

免許の更新へ、歯医者へ、友達とゆっくりおしゃべり、テスト勉強をそろそろ、とそれぞれの過ごし方。

こんにちは

今日の名古屋は曇り空。そろそろ梅雨入りでしょうか。

学校では1年生も2年生も前学期の折り返し地点でがんばっています。

1年生は学校にも慣れて、各科目、基礎知識をずんずんずんず~~ん!と学んでいっています。

演習形式の授業も増えてきたころです。

2年生は9月から始まる学外臨床実習がもうリアルに感じられ、目の色が変わり始める時期です

(おーい 変わってくるころですよ~)。

学生によっては就職活動も始まってきています。

さて、先日、2年生が嚥下障害Ⅱの演習をしました。

実習室のベッドを使って、摂食嚥下訓練の実際を演習しています。

言語聴覚士が患者さんの状態にあわせて行う様々な専門的な手技があります。

座学で学んだことをお互いに確認しながら進めていきます。

一方で、患者さん体験も大切な演習です。

「この姿勢ではしんどいな」「雑に口に入れられるスプーンって嫌な感じ」「食べることを支えるには雰囲気づくりも大切」など、気づいたことが臨床力につながります。