3月にふさわしく、1年生企画の2年生追い出しコンパです。

お招きした外部講師の先生方を紹介する司会役。

クイズに興じる面々(1年生、2年生、講師の先生、専任務教員)。

学校から歩いて5分のカフェで楽しい時間を過ごしました!

2年生、お元気で。

1年生、お疲れ様。次は4月の新入生歓迎会。よろしくね!

3月も半ばを過ぎました。22日の卒業式と28日の国家試験合格発表を控え、2年生さん方は、引越しや就職の準備、充電旅行、などなど忙しく毎日を過ごしていることでしょう。その中でも今日は、自分にあったスタイルで、国家試験受験に取り組んだ、ある学生さんの受験記を紹介しましょう。正確なことを言えば、彼はすでに卒業生で2年生ではありません。持病を持ちながら、在学中は勉学と実習を全うすることに集中し、国家試験受験は1年かけて取り組むことを決断した1期生さんです。

【 国試受験記 】

国試の受験までの経緯およびその際の進め方、反省点等について述べたいと思う。

まず国試受験までの経緯については、在学中の第二期臨床実習において、当方の勉強不足や健康面での問題から不合格となってしまった。その際、追加実習を行わなければならず、仮にその後の実習がスムーズに進んでも国試の勉強がほとんどできず、受験しても合格の見込みがないため、2年次での国試を断念することになった。結果的に先生方のフォローにより無事、臨床実習を終え、卒業することができたが、その後の1年間の国試の勉強をいかにするのかが大きな問題となった。

次に国試に対する勉強について、次の3点について問題となったと思っている。

①勉強に対するモチベーションの保持

②勉強法

③勉強場所

これらの点について順に述べていきたいと思う。

①のモチベーションについては、一人で勉強していくことに対し、やる気をもっていかに進めていくかである。その点からは、同期の卒業生との2~3ヶ月ごとの集まりに参加し、就職後のいろいろな話を聞くことでエネルギーをもらえたことである。集まりの趣旨とは違っているとも思うが、これが本当にモチベーションの保持に役立った。他には“ことばと聴こえの支援室さくら”での見学を1~2ヶ月ごとにさせてもらったことや、ある大学での医学部主催によるオープンカレッジに参加したこともいい刺激になったと思っている。

②の勉強法についてはまず教材として何を使用するかであるが、同期の卒業生からの経験談やインターネットでの調査内容などを参考に言語聴覚士テキスト、および過去問題に絞っておこなった。勉強方法としては年間の概略の計画を立てて行い。細部の計画は立てずに細かい所は臨機応変に勉強を進めていった。

③勉強場所については通常は自宅にて行うのがいいと思われるが、自分の性格を考えるとこれは困難と考え、学校または近くの図書館にておこなうことがよいのではないかと考え、交通費のかからない図書館での勉強を中心に行った。

反省点についてはモチベーションの保持は、ある程度うまくできたと思うが、勉強法については1年もあるという意識があったためか思ったほど、うまくできなかったと考えている。概略の計画のみであったため、行き当たりばったりのようになってしまった。やはり細部の計画を立てて勉強の進行状況に従い見直しを行っていくべきであったと考えている。

最後に試験の直近の過ごし方であるが体調を整えることが重要である。これは同期の卒業生からも風邪に気をつけるよう言われていたが、結果として風邪をひいてしった。また前日も睡眠があまり取れず、十分な体調での受験にならなかった。この点については、なるようにしかならない点もあると考えるが、インフルエンザの予防接種をする、人ごみの中にあまり行かないなどの対応はしたつもりであり、その結果、最悪の状態は回避できたのではないかと思っている。

今は試験も終わり合格なのか不合格なのか結果はわからく、落ち着かない状態で発表を待っている状態である。

Oさん、生の声をありがとう。自己採点では合格圏内なのだから、自信をもってくださいね!

少しばかり硬い(笑)文章ですが、国試浪人として1年間をがんばりとおした生の声でした。専門学校にやってくる学生さん達は、年齢、職歴、卒業学部など実に様々です。そうした人たちが集まって、同じ目的の元、励ましあいながら頑張っています。2年間のスケジュールは、なかなかタイトで厳しいものですけれど、そうした時間をともに過ごした仲間との絆は、貴重な財産になるようです。教員もそうした皆さんを応援したいと思っています。

今日は防災訓練の日でした。

地震の後、調理実習室から火災が発生したというシナリオの元、粛々と行われました。

避難路への誘導や消火器確認などを教職員が協力して行いない、学生さんたちは速やかに非難。

地震発生想定時刻から5分程度で、全員が屋外の駐輪場に集合できました。

避難場所の広い駐輪場です。

避難場所の広い駐輪場です。

学科別に集まって点呼をおこなうなどしたあと、校長先生のお話を聞いて終了しました。

人を助けること、自分自身を助けること、その両方を行うことが大切だと、全員が確認しあいました。

大震災からもうじき1年がたとうとしています。

起こったことを忘れずに、繰り返し学ぶ、学び続ける、そうした努力は無駄にならないはずです。

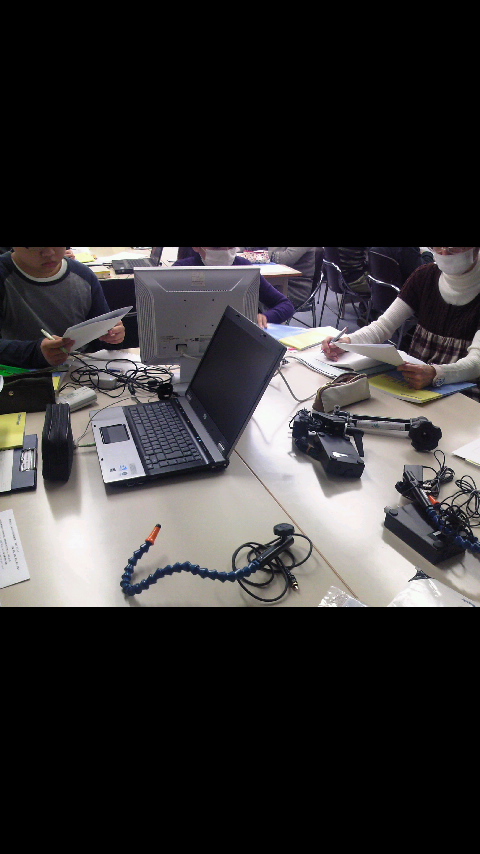

1月のとある土曜日、2年生が国家試験勉強に必死になっている最中、

卒業生が集まって、症例報告を中心とした卒後研修会が行われました。

参加者は8名。そのうち4名が報告を行いました。

ここから先は、発表者のコメントです。

●回復期病棟に勤めています。STとして働きはじめてもう9ヶ月・・・。皆の症例発表をきくたびに、学生の頃からの成長を感じます(笑)。臨床が一番の勉強だと思う日々です。今日は勉強になりました!

●老健に勤めています。病院に勤めている方の発表は、視点が異なっているところもあり、とても役立ちました。

●急性期、回復期病院に勤めています。色々な臨床の話が聞け、勉強になりました。今後の臨床につなげていきたいと思います。

●回復期の病院に勤めています。昔の先生や仲間に元気をもらいました。明日からまた頑張ります!

みなさん、悩みながらも懸命に頑張っているのがよく分かりました!そしてお給料をもらえる生活になったせいか、学生時代より、少しだけ華やかになって、安心しました(笑)。明日もがんばりましょうね!

2年生さん達は、昨年中にほぼ実習を終了し、今はもうじきやってくる、第14回国家試験国家試験のために猛勉強中。そんな中、先日第2回のオリジナル模擬試験が行われたのですけれど、思ったほど点数の伸びない人もいて、クラス全体の結果は“二極化“というところ。

.

そこで、学生さん達と伝達学習会を企画することにしました。題して「2期生の、2期生による、2期生のための伝達学習会」。各教科について、勉強の仕方から、おさえるべきポイントや注意する点まで、担当の学生が、国試勉強に困っている学生に伝授します。

.

画像は合格(ほぼ)確実の皆様方が、担当科目を割り振っているところ。つまりは先生役の皆さんです。国家試験対策セミナーの日程を見ながら、総合的にどうプログラムを組むと効率よく伝達できるのか、出題傾向や科目別の出題比率なども考えつつ、検討中。そしてクラス全員にとって学習認効果が高い伝達方式まで考えているもようです。その横では、生徒役・・合格に不安の残る皆さんたちが、どこを重点的に扱ってほしいのか、リクエストを申請中。

.

先生役の学生さん達が作った日程表には、こうありました。

「教え、教えあうことでお互いに磨きをかけていきましょう。教わる側が積極的に質問することが、教える側にとって大きな利益となります。質問こそが恩返し!」

2年間苦楽をともにしたのはだてではありません。いいチームワークです!

こんにちわ。言語聴覚士科専任教員の谷内です。

去る10月6日、7日に東京(市ヶ谷)で行われた、

第56回日本音声言語医学会学術講演会に参加してきました。

「音声言語医学の魅力 再発見」というテーマが掲げられており、

音声障害はもちろんのこと吃音、嚥下障害、発達障害といった、

幅広い分野での発表と意見交換が行われていました。

今回は私も参加だけでなく、

昨年度に修士論文にした高機能広汎性発達障害者のプロソディーについて、

内容の一部を発表させていただきました。

普段、授業で話すのとは違った雰囲気のため緊張してしまいましたが、

第一線でご活躍の言語聴覚士の先生方に質問していただけたのはよい経験となりました。

学会に参加をすると、多くの新しい情報を得るとともに、

様々な刺激を受けて臨床や研究への意識が高まるのを感じます。

「言語聴覚療法の魅力」も再発見できたかな、と感じた2日間でした。

10月のはじめ、日本福祉大学中央福祉専門学校の卒業生、1期生の初の卒後研修会が開催されました!

卒後研修会では、卒業生の先生方が、職場で経験した難しい症例について相談したり、

自分の行っている臨床技法をみなでディスカッションしたり、教員のレクチャーを受けたりします。

もちろん、その症例についてまとめた資料も作成しますので、症例報告の練習の場でもあります。

卒後研修会は、前身の名古屋文化学園医療福祉専門学校の先輩方が12年前に立ち上げたものです。卒業生全体の知識やスキルの研鑽に役立てようと、勉強会だけでなく、著名な講師をお招きして講演を拝聴する会を主催するなど、有意義な活動をしてきましたが、日本福祉大学中央福祉専門学校への事業継承に伴って活動終了となりました。

そして今回、日本福祉大学中央福祉専門学校の初の卒業生誕生を機に活動開始。

就職して半年あまり。試験採用期間が終了して暫く経てば、お休みの都合も付けやすく、

集まりやすいだろうと後期からのスタートです。

“365日リハ”(土曜日や日曜日を休日とするのでなく、365日いつでもリハビリを行う体勢のこと)を

導入している病院が増えている中でも、10名ほどの参加がありました。

たった半年あまり顔を見ないうちに、随分とたくましくなって、帰ってきてくれました!