蒸し暑い日々が続いていますね。

前期はもう一息で終わりです。

1年生は初めての試験に向けて、一段と気合の入った様子で授業に取り組んでいます。かね?今日は、ラーメンチェーン店やハンバーグ屋さんやコーヒーショップのお気に入りのメニューの話で盛り上がっていた1年生の皆さん。どうでしょうか・・・。

2年生は前期の学科の総仕上げ、学内演習4領域中ラストの失語症領域の演習活動、2月の国家試験の対策、それから実習にむけての準備をずんずんっと進めています(こちらはほんとうに気合がみなぎっています)。

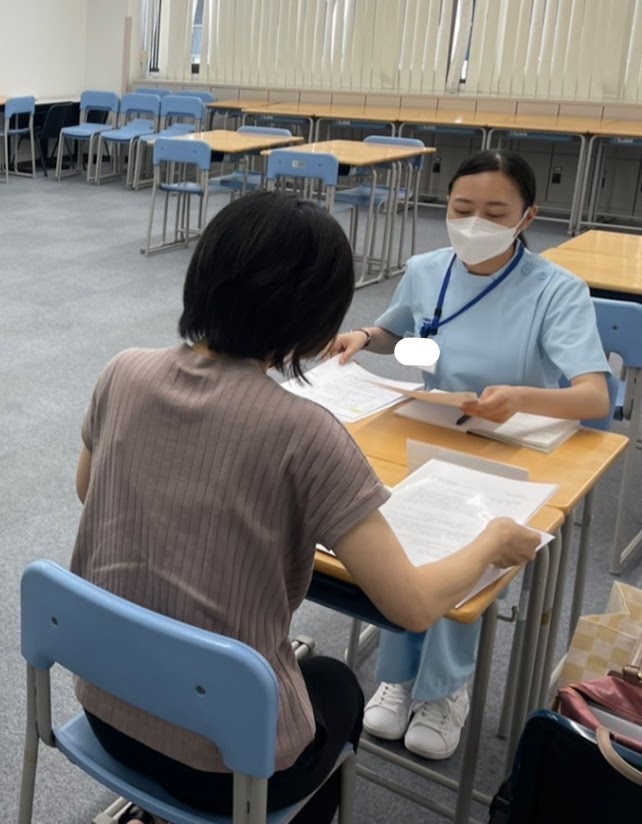

先日、9月から始まる臨床実習でお世話になる指導者の先生方(病院やクリニックで言語聴覚士としてご活躍の先生方です)をお招きして、実習指導者懇談会が開催されました。今回は対面とオンラインのハイブリッド形式でご参加をお願いしました。

学生は、その後行われた個別面談にて実習前に指導者の先生とお会いでき、疑問点をお伺いしたり、実習に際してのアドバイスをいただいたりしました。

みなさん、こんにちは。

最近の言語聴覚士科の様子をレポートします。

1年生の教室です。

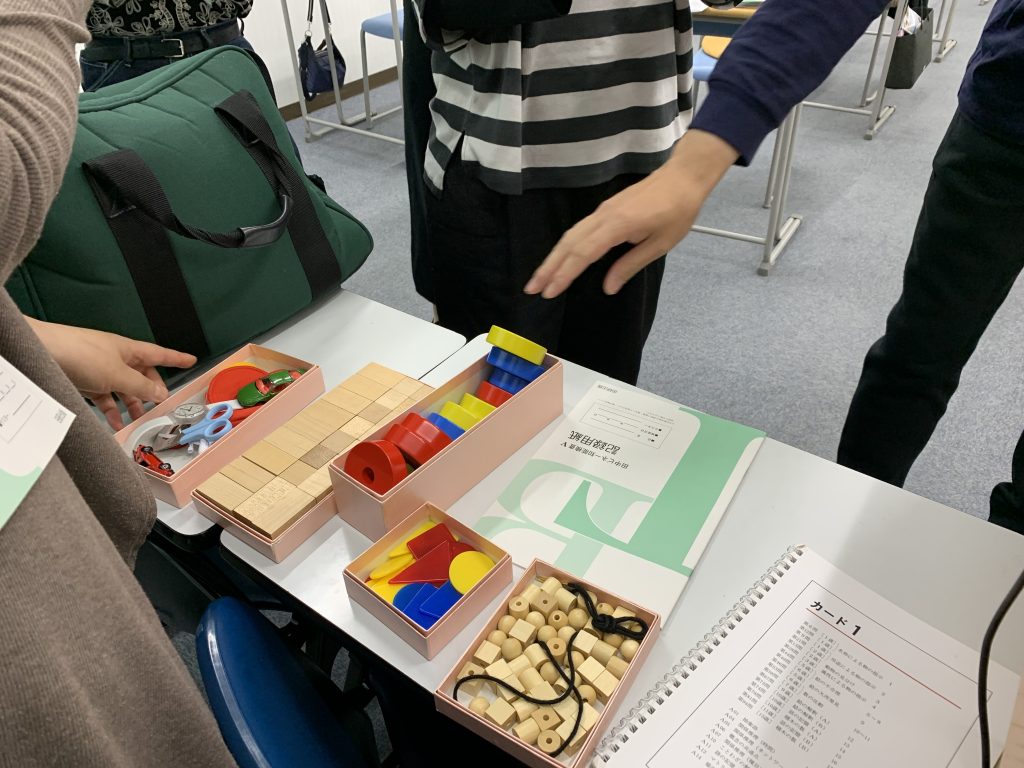

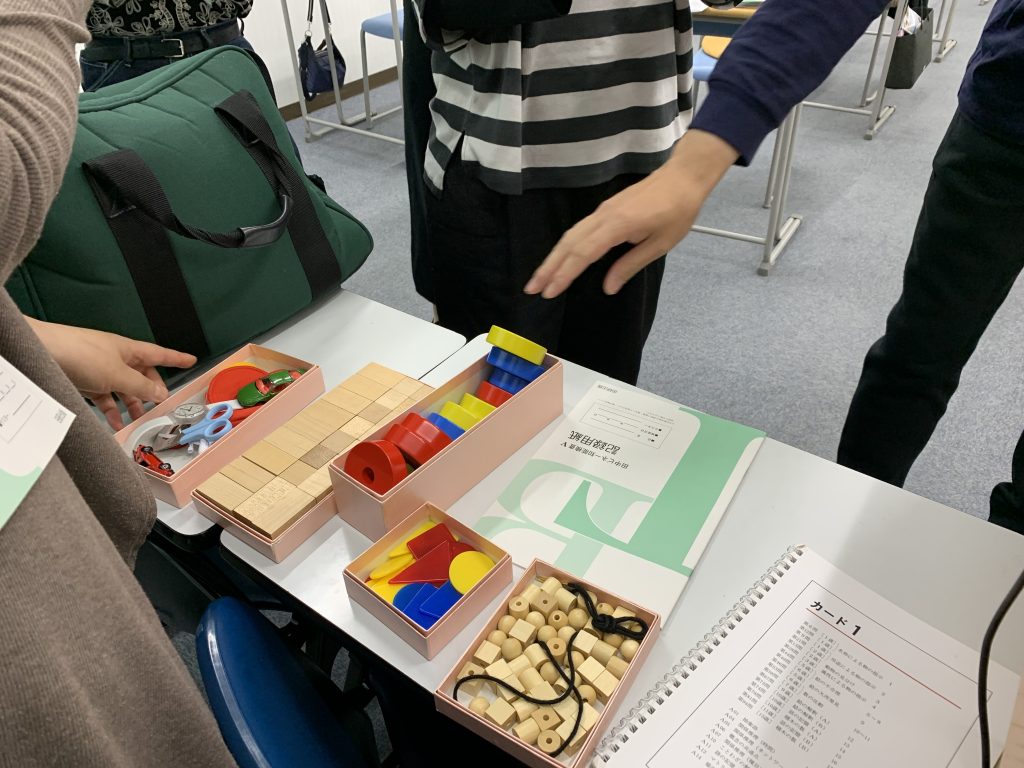

専門科目の一つ、『言語発達障害学』では4月からお子さんのことばの獲得の過程やその障害について学習をすすめてきました。この日は検査の進め方について、講義を受け、検査用具の実物に触れたり、検査用紙の記入の仕方を習ったりしていました。

お子さんが興味をもってくれるように配慮された検査用具。大人がやってみても、なにか楽し気です。

2年生は演習室で、グループで集まって何やら打ち合わせ中です。

1年生から実施してきた学内演習では現在3領域目の『小児聴覚障害』がまとめの期間に入っていて、そして、まもなく最後4領域目の『失語症』が始まります。

学内演習は、障害の当事者であるご協力者様を学内にお招きして、学生が言語聴覚領域の検査や訓練を実習するものです。1年生で行う『構音障害』『言語発達障害』領域に続いて、実施しているもので、いよいよ秋からは、病院など学外の施設に実習に出ます。

この時期は、就職活動なども始まっていますので、慌ただしい日々ですが、2年生はがんばっています。

通学路の生い茂りゆく若葉も皆さんを応援しているかのようです!

今年も満開の桜の中、入学式が執り行われました。

言語聴覚士科では14期生を迎えました。

新入生の皆さんはいろいろな想いをもって入学されたと思います。

これからの2年間、がんばっていきましょう。

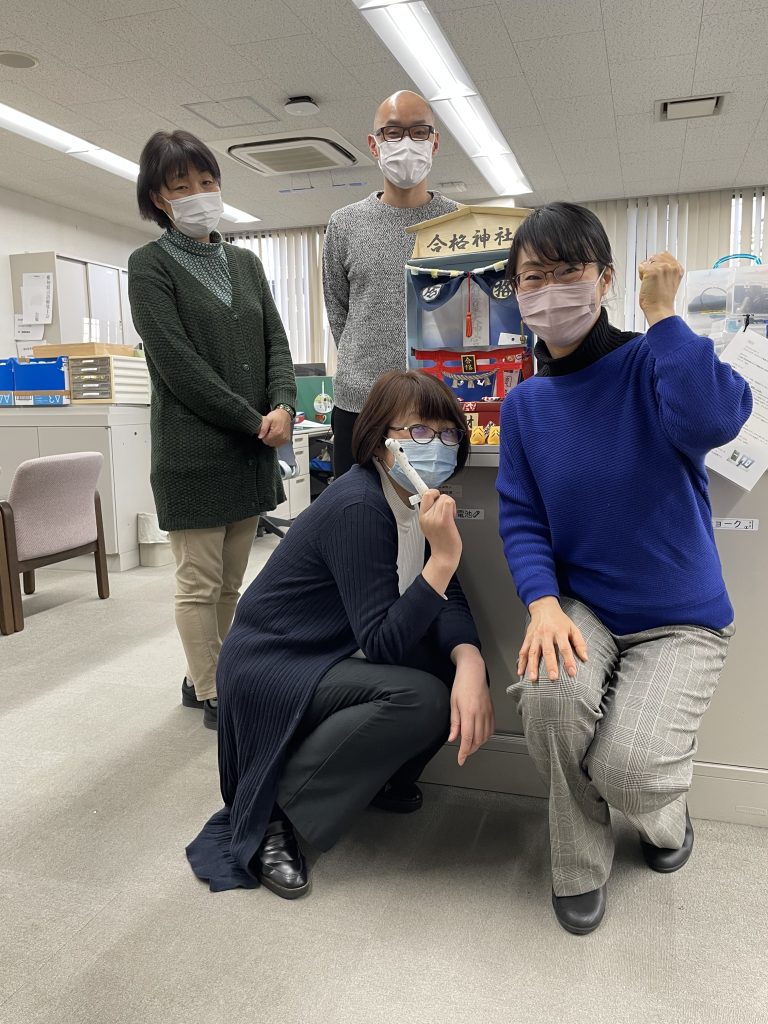

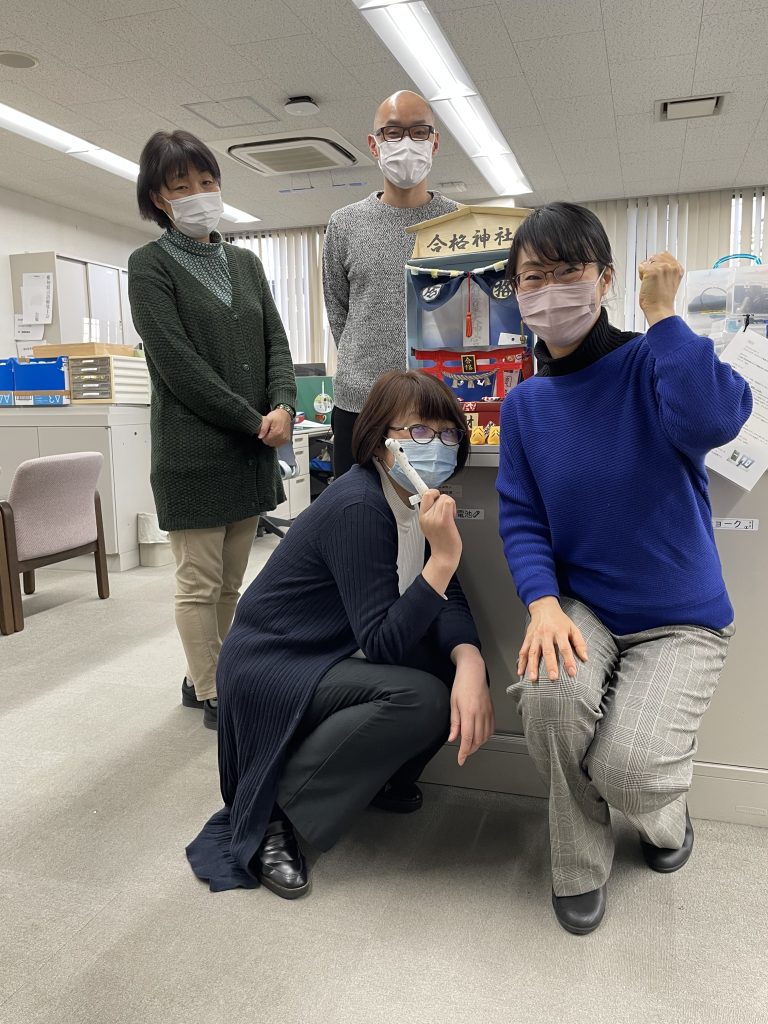

本日、卒業式が執り行われました。

言語聴覚士科のみなさんは2年間の課程を修了され、卒業証書を授与されました。

この学年は、コロナの影響を入学当初から大きく受けて、戸惑ったり、苦労したり、本当にたいへんな日々を過ごしたと思います。一方で、工夫して、励ましあって、踏ん張って、、、そして大きく成長した学年です。

2年間やり遂げたという自信に満ちています。

感謝状を頂戴しました(照) 教員一同感涙です!

感謝状を頂戴しました(照) 教員一同感涙です!

4月からはそれぞれが、それぞれの場所で言語聴覚士としてのスタートを切りますね。ご活躍を期待しています。

母校に、どうぞいつでも立ち寄ってくださいね。また、学会や勉強会などいろいろなところで会いましょうね。

12期生の皆さん ご卒業、ほんとうにおめでとうございます!!

皆さんこんにちは

言語聴覚士の国家試験を2月19日(土)に控え、我が校の受験生たちも追い込み勉強の真っ最中です。

教科書や参考書に向かって集中したり、プリントで重要点を再チェックしたり、友達同士で知識の定着を確認しあったり、教員室へやってきて質問したり、、、いろいろなスタイルで追い込みをかけています。

忘却曲線(by エビングハウス)に打ち勝つべし。

体調管理はぬかりなく。

がんばれ、がんばれ!!

全員が無事に試験を受けられますように。2年間努力を積み重ねて得た力を全部、ぜ~~んぶ発揮できますように。

みなさん、こんにちは

寒さも本番を迎えています。またなにかと体調管理の難しい時季ですが、お変わりありませんか。

学校では1年生は後期授業が終了し、先週いっぱいかけて後期試験に取り組みました。皆さん、手ごたえはいかがですか?

一息ついたら、来週からはⅠ期の臨床実習が始まります。この実習は長期実習に行く前に、また、2年次の学習に活かすために、病院や老人保健施設などで1週間にわたって行れるものです。

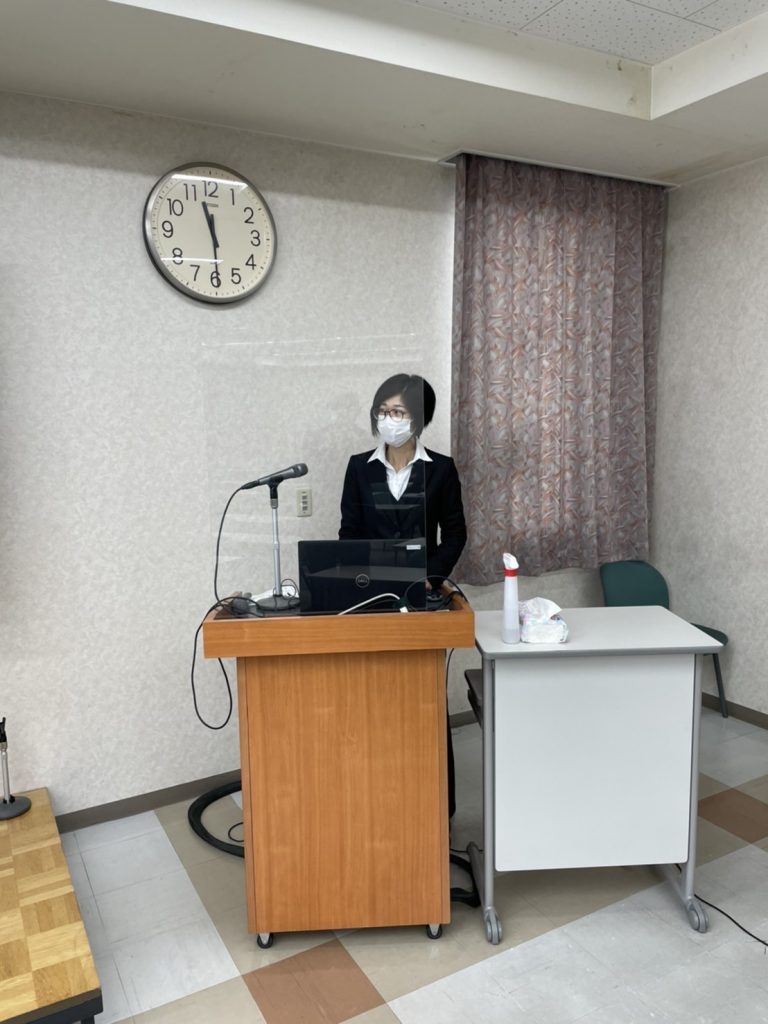

本日、この実習に向けたガイダンスを行いました。

はじめての臨床実習ですから、緊張もあるでしょう。よい緊張感をもって、なるべく視野を広げて言語聴覚士の働きかけ方、患者さんの反応などよく観察してくださいね。よい出会いを。実りある一週間になりますように!

ガイダンス後には避難訓練が行われました。

就職した後は、自分の身を守るだけでなく、病院などの施設の職員として、患者様の避難誘導をしなくてはいけません。備えあれば憂いなし。冷静な行動をとれるよう、しっかり訓練しておくことは大切ですね。

階段を使って、言語聴覚士科のある6階から外へ。

校長先生(『国試合格』の鉢巻きで、来年のこの時期に国試に向けて集中しているだろう皆さんへのエール!)からの講話。中央は事務長さんです。

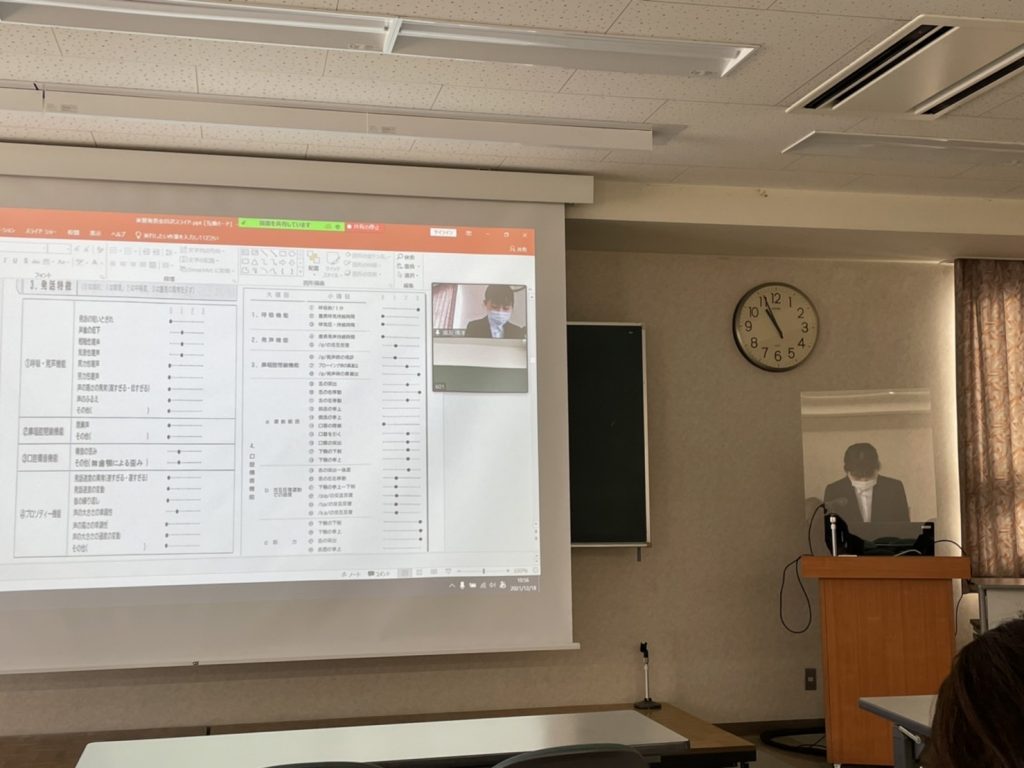

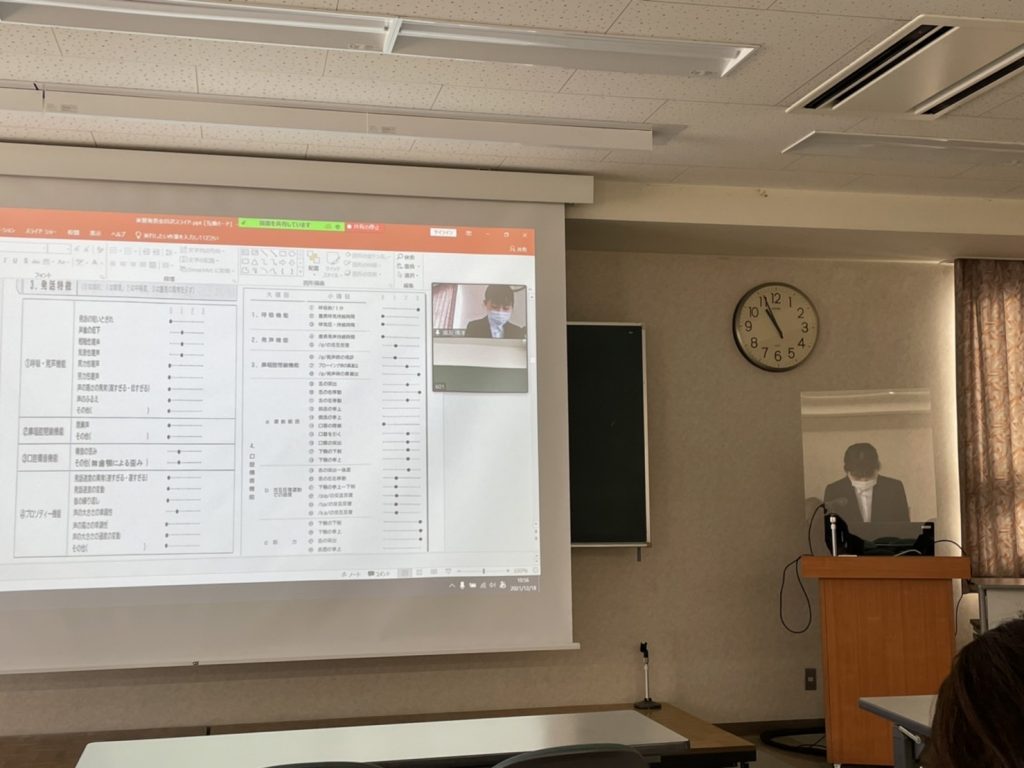

今日は、言語聴覚士科2年間の集大成というべき臨床実習発表会が開催されました。

2年生の秋口から始まる臨床実習は、病院や発達センターなど実際の施設で対象者と接しながら現場の知識や技術を習得するものです。

発表会はそこで経験させていただいた症例について、評価、訓練の経過をまとめ、抄録を作成し、発表をする、というそのすべてを自分の力で行うものです。

臨床実習を通して、多くの知識と技術、経験を身につけてきたのだとよくわかる発表内容でした。パチパチパチ!!

今回も感染防止策として、会場の消毒や換気の徹底、席次の工夫などを行い、またサテライト会場を設けて、オンライン会議システムを使用して行いました。

実習先の施設、ご指導いただいた実習指導教官の言語聴覚士の先生をはじめ、多職種の先生方、ご協力くださった対象者様、関わってくださった全ての方へ感謝をして、お開きとなりました。

これまでのお互いの健闘を称え、これからいよいよ本格的に始める国試勉強の奮闘を誓いあう2年生なのでした。お疲れさまでした!!

先週の土曜日の夕方、学内には「お久しぶりです」と笑顔の卒業生の姿が!また、会議室の遠隔会議システムの画面越しに、少しだけ懐かしい卒業生の皆さんのお顔!

卒後1・2年目の卒業生が参加する卒後研修会の、今年度第3回目の開催でした。

言語聴覚士の職場は医療機関、保健・福祉機関、教育機関と多岐にわたります。卒業生はそれぞれが専門性を発揮して、様々な領域の職場で活躍しています。

卒後研修会は年4~5回程度、「発達領域」「失語・高次脳機能領域」「構音・嚥下領域」「聴覚領域」など領域ごとに、それぞれの職場で経験している症例を報告し、参加者同士で検討したり、教員がコメントや助言を加える形で行っています。

卒後一年目、学校の授業で理解した内容程度では太刀打ちできない難しいケースにも専門職として、精一杯の支援を考え、実践している皆さんに、また情報交換と検討を通してより深い理解と充実した支援を、と研修に参加された皆さんにたくましさと、まぶしいものを感じました。

在学中はハードなスケジュールの中で励ましあってともに学ぶ仲間として、卒後は離れていても、お互いの存在が力になるようなちょっと不思議な関係を築いていけると思います。学生生活を通して、皆さんによい出会いがあると、私たち教員はうれしいです。

こんにちわ

名古屋では今夜にも初雪か?という予報が出ています。

学校の近所の銀杏の木は深黄色の葉を、いよいよ本格的に散らし始めています。

今日は、1年生が飲み物にとろみをつけて飲んでみています。

これは嚥下障害Ⅰの授業の中の演習活動です。

飲み物を飲み込む際にむせたりする場合、飲み物にとろみをつけるとむせにくくなることが知られています。

今回は、

・うまくとろみをつけるには?

・お茶や水だけでなく、ほかの飲み物につけるとどんな感じ?

・とろみの濃さによってのど越しに違いがある?

など、グループで演習を進めています。

「パイナップルジュース」「味噌汁」「乳飲料」「ココア」「炭酸飲料」「エナジー系ドリンク」「栄養ドリンク剤」・・・あれこれ持ち寄ってとろみをつけ、味や匂い、舌触り、のどの感覚などを体験しました。乳飲料や果汁飲料などではとろみがつきにくく、とろみがつくまでに時間がかかります。とろみがつくと、「いける!」とか「意外においしさ半減するなあ」などの気づきもあったようです。

また、自分の口やのどの筋肉がしっかりとは動かないようにして飲みこむ場合、それらのとろみ付き飲料は本当に飲みやすいか、など体験し、互いに意見を出し合って演習での学びを深めていました。

前期の授業期間はあと、1週間です。

明日は臨床実習から帰ってきた2年生による報告会です。楽しみです!

すっかり寒くなりましたね

換気のために窓を開けると、冷たい空気!

まずは寒さに体が慣れるまで、上手に乗り切りたいものです。

さて、言語聴覚士科の1年生は学内演習の真っ最中です。

10月までの成人の構音障害の領域に続き、第2クール目として、今は言語発達領域の演習に取り組んでいます。

1年次の学内演習はグループ活動を通して進んでいきます。

どんな訓練を行うか、どんな方法がいいかなど、話し合いをしながら、学びあっています。

今日は学内の訓練室に来てくれたお子さんとの訓練の演習に臨みました。

事前に、40分間の訓練案を0から作り上げたうえでさらに練り、その後、お子さんの反応を想定した練習を繰り返して当日を迎えました。

担当の学生さんは「すごい緊張する!!」と言いながらも、笑顔でお子さんに向かい合います。

その後ろでは教員が(ほぼほぼ)笑顔でサポート(^_-)-☆

「よい表情、適当な声の大きさ、よいテンポでやれましたね、よくがんばりました(O岡先生)」とのことでした。

終了後はまたそれぞれに自分の課題を見つけて、学習を進めていってくださいね。