【国際理解活動のため、アフリカから本校へ】

11月7日(火)にアフリカの南東部にあるモザンビークから、「NGOモザンビークのいのちをつなぐ会代表」の榎本恵さんとマコンデ族ミュージシャンのナジャさん、バルディさんが東海キャンパスを訪れました。

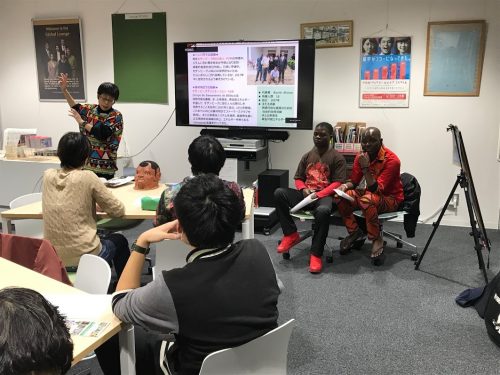

まず、第一部では、「NGOモザンビークのいのちをつなぐ会」代表の榎本さんが、写真を見せながら、モザンビークでのNGO活動の紹介を行いました。現在も榎本さんはモザンビークのスラム街に大家族の中で住み、子どもたちの教育活動に尽力しているとのこと。モザンビークの国の概要やマコンデ族の精神文化の話、アフリカの現状の話などについてお話いただきました。

第1部の講演会。講師の榎本恵さん

第2部では、太田川駅西広場に会場を移し、音楽交流会が行われました。オープニングでは国際福祉開発学部の学生2名がマコンデ族のミュージシャン、ナジャさん、バルディさんと共に即興セッションを楽しみました。

セッションを楽しむ学生

太田川駅西広場には、アフリカンリズムを楽しむ通りがかりの来場者も見受けられました。演奏の合間に「モザンビークの命をつなぐ会」の榎本恵さんが歌の説明をしつつ、「現地では今も餓死する人がいる」「乳幼児の死亡率が高い」などモザンビークの現状を語りました。この企画に関わった岡本眞理子教授は「この企画を通して、モザンビークだけでなく、アフリカを垣間見ることができた」と語りました。

最後はカーテンコール!