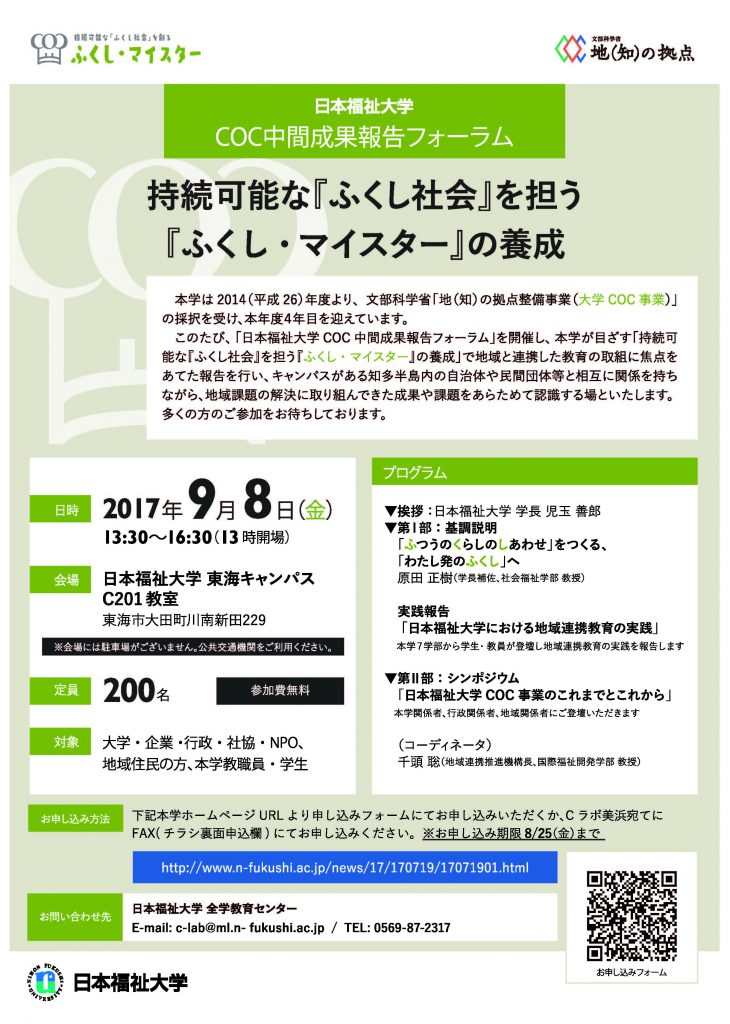

この度、「日本福祉大学COC中間成果報告フォーラム」を開催することとなりました。

本学は、2014(平成26)年度より、文部科学省「地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)」の採択を受け、本年度で4年目を迎えています。

本学が目ざす「持続可能な『ふくし社会』を担う『ふくし・マイスター』の養成」で、これまで知多半島の自治体や地域の皆様と相互に関係を持ちながら進めてきた地域課題に向けた取り組みを振り返り、COC事業に関する成果や課題をあらためて共有する場となれば幸いです。

【開催概要】

日時:2017年9月8日(金)13:30~16:30(受付開始:13:00)

会場:日本福祉大学 東海キャンパス C201教室

東海市大田町川南新田229(名鉄「太田川」駅徒歩5分)

※公共交通機関をご利用ください。

参加費:無料

参加対象:地域住民の方、行政・社協・NPO・企業の方、学校関係者・学生の皆さん

ご参加申込みフォーム

https://goo.gl/forms/0rOHLFM7TXvCvLeg1

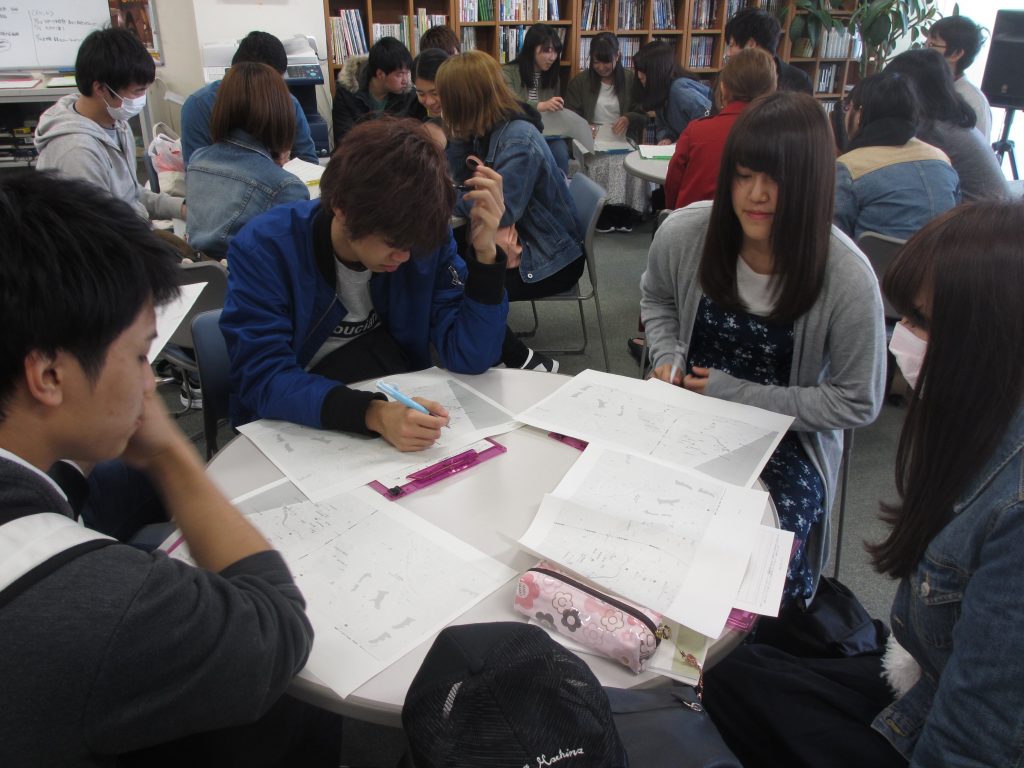

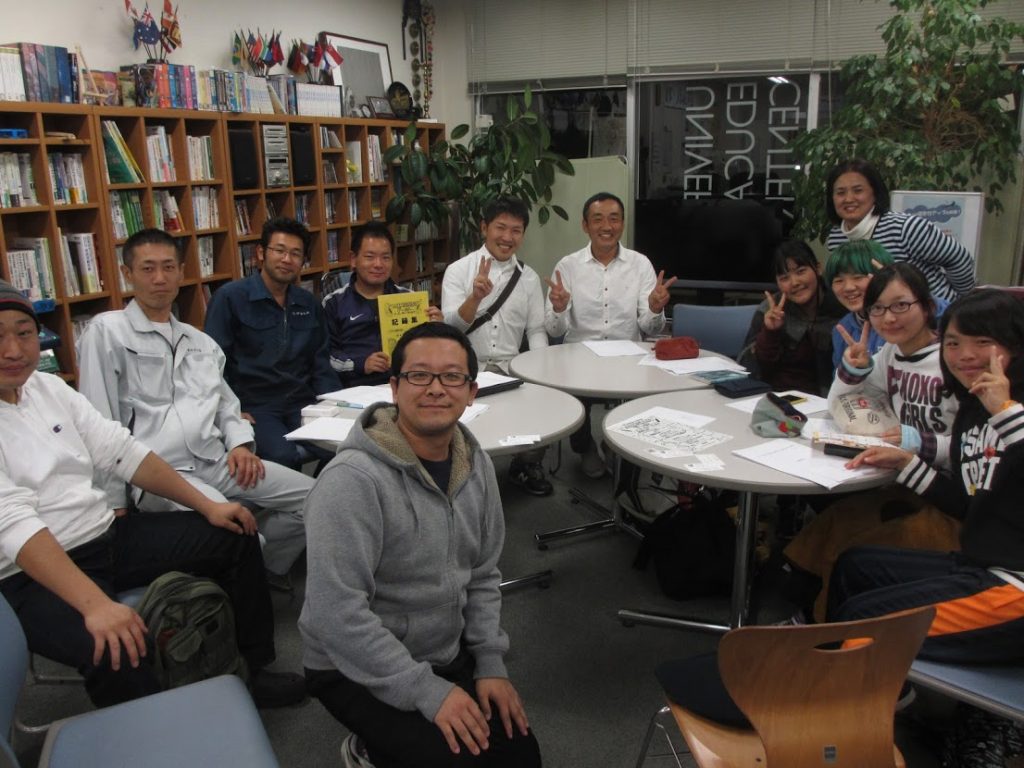

6月8日(木)、美浜キャンパスの10号館コミュニティセンター1階で、第3回知多半島フィールドワークEXPOが開催されました。この取り組みは、地域課題の解決に取り組む地域団体の方に、大学に来てもらい活動を紹介していただき、学生・教職員との交流の場をつくることを目的に2015年度より開催されています。第一部では、団体の活動紹介が行われ、第二部では、ブースでの説明が行われました。

6月8日(木)、美浜キャンパスの10号館コミュニティセンター1階で、第3回知多半島フィールドワークEXPOが開催されました。この取り組みは、地域課題の解決に取り組む地域団体の方に、大学に来てもらい活動を紹介していただき、学生・教職員との交流の場をつくることを目的に2015年度より開催されています。第一部では、団体の活動紹介が行われ、第二部では、ブースでの説明が行われました。