日本福祉大学学生ボランティア団体 しんぽsium による「こども先生授業」が2017年1月21日(土)、東海キャンパスにて行われました。

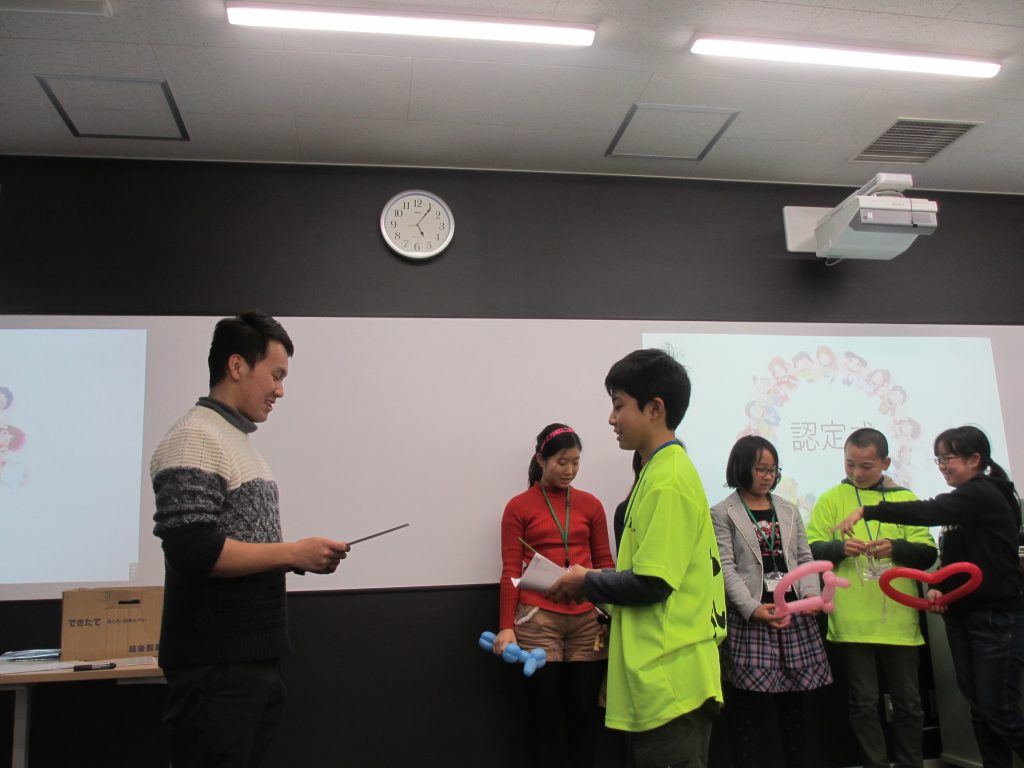

しんぽsium代表 高橋康祐さん(国際福祉開発学部4年)から先生方へ表彰

しんぽsium(しんぽじうむ)は、人の心を動かす力、影響を与える力をサークルスローガンとして、週4回ゴミ拾い活動をするなど様々な取り組みをしています。自分たちの取り組みや活動が地域の皆さんや関わった人たちの心を動かし、元気や希望、幸せを与えられるよう、地域を盛り上げたいという願いで活動しています。

当日のこども先生授業は、以下の時間割で開催されました。

1限:郡上の魅力

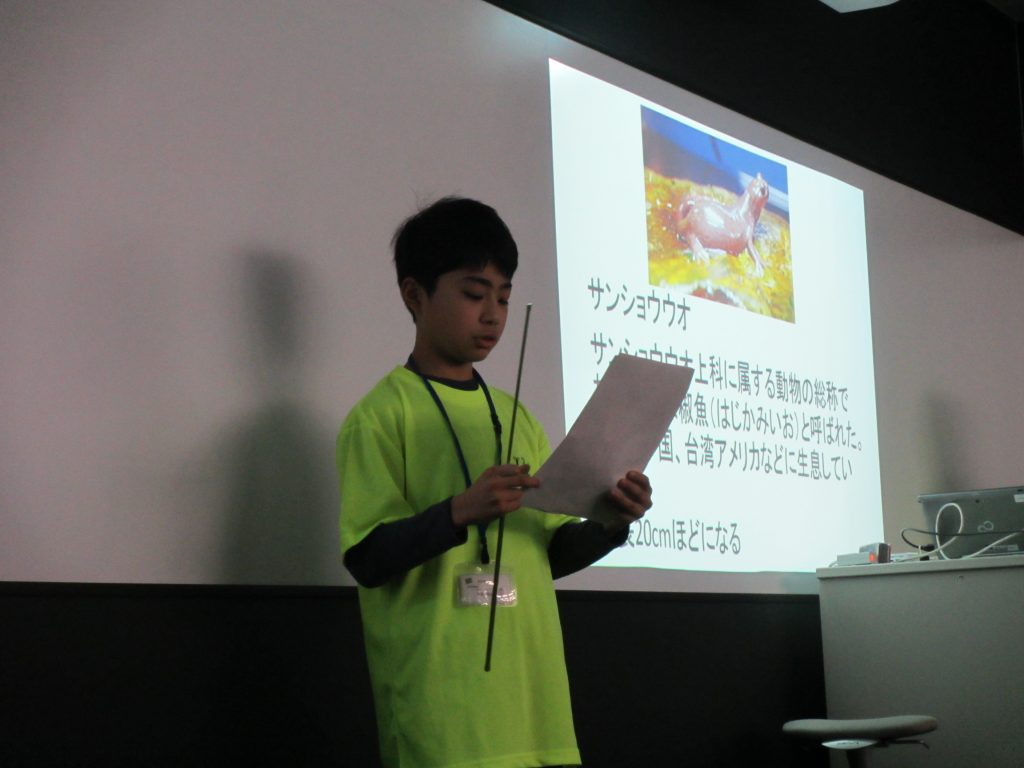

2限:恐竜の世界

ワークショップ

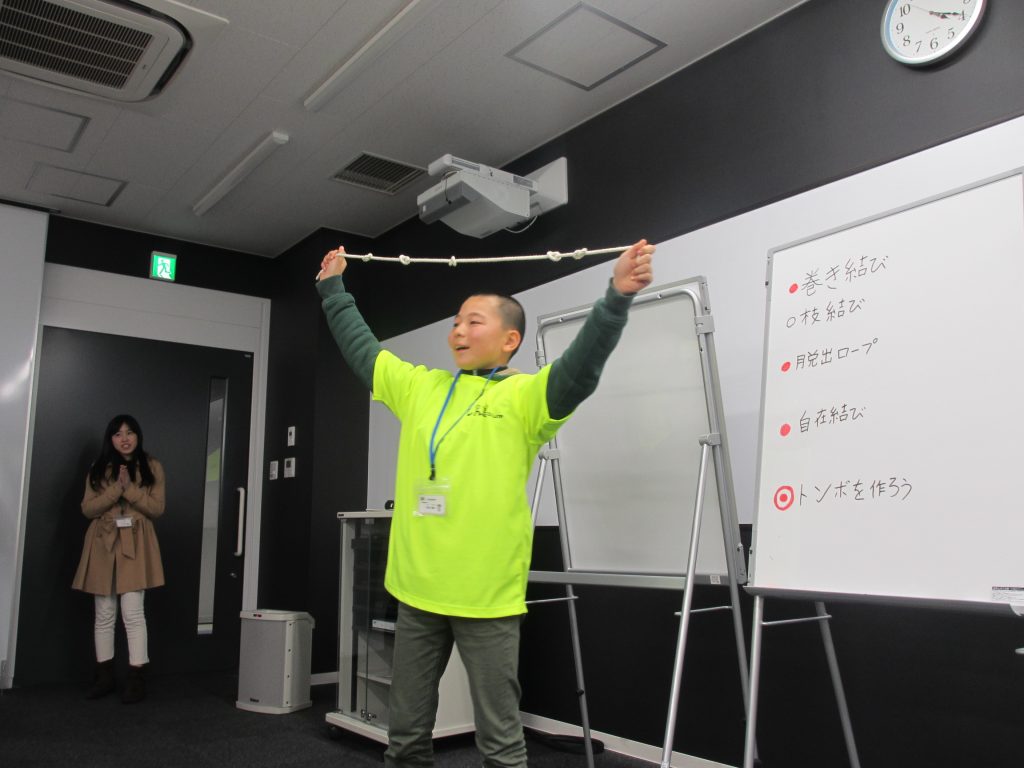

3限:ロープワーク

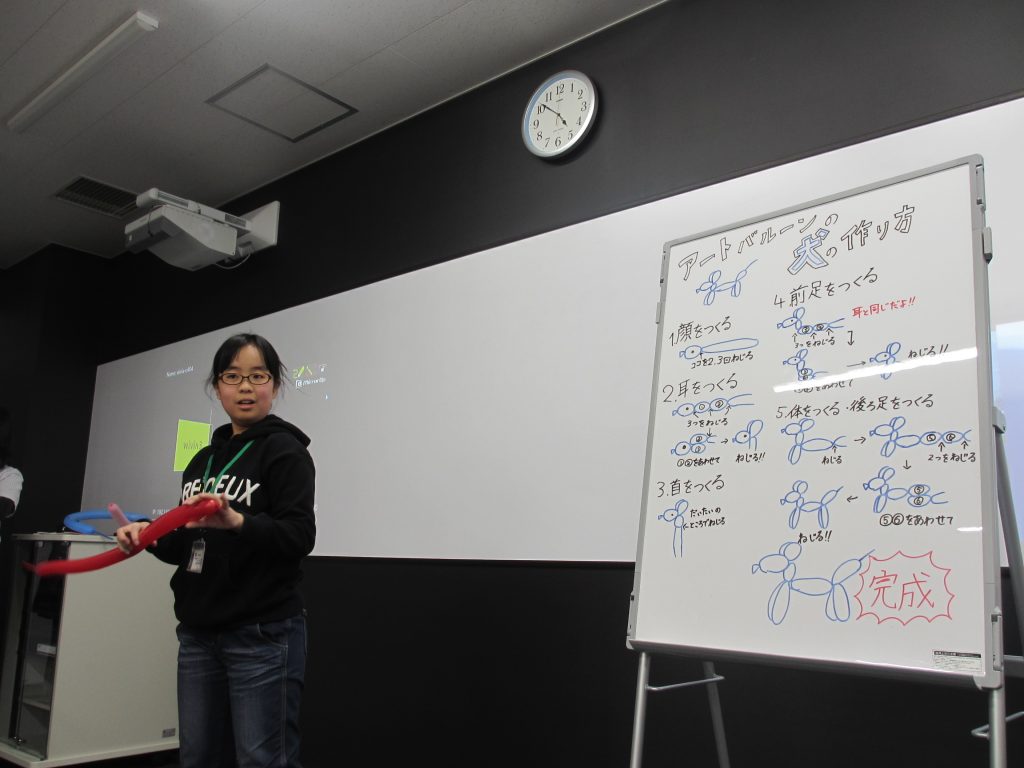

4限:アートバルーン

しんぽsiumの代表である国際福祉開発学部4年生の高橋康介さんに記事を書いていただきました。

——————————————————————————————————-

~子ども先生授業を終えて~

子ども達が授業をやることで、子ども達の伝える力を育成し、地域の方に元気、希望、幸せを届けられたらいいなと思い、このイベントを企画しました。

当日は、お客さんがたくさん来てくださり、約60名の方が授業に参加してくれました。予想をはるかに越える来客数で正直驚きました。

11月から準備を重ねて、子ども達の授業の精度は徐々にあがっていき、本番では、しっかり時間を使い、お客さんに色んなことを伝えることができたと思います。また、お客さんにも今の子ども達の隠れた潜在能力を知ってもらうことができ、色んな事に活用できることを知ってもらえたとアンケートを読み実感しました。

こんな良いイベントができたのも周りの方々の協力があり、関わってくれた全ての方で作り上げたイベントなので、本当に感謝しています!

これからもしんぽsiumは、地域を元気にするため、自分自身の育成のため、活動していきます!どうぞよろしくお願いいたします!

高橋康祐

——————————————————————————————-

トップバッターを務めた とってぃー

1限の郡上の魅力をテーマに授業してくれた とってぃーは、トップバッターにも拘わらず、緊張はせずに楽しく出来たと堂々とした様子でインタビューにも答えてくれました。

恐竜の魅力をクイズ方式で楽しく教えてくれた仲良し3人組

日常や災害時に使えるロープワーク、そしてロープで作れるトンボなど教えてくれました

「次は何ができるでしょう?」と風船をつかって色々なものを作り上げていきます。

国際福祉開発学部の学生から提供されたワークショップでは、グループに分かれて自己紹介からはじまり、「自分のこだわりや好きなものを否定されたらどうするか」や「多様性が認められたらどうなるか」など、今世界中で起きている問題と照らし合わせて様々な意見が出されました。身近なところから世界を考える、とても良いワークショップでした。

各グループに分かれて意見を出し合いました

参加者の方々からワークショップのまとめなどもしていただきました

全ての授業を終えて、子ども先生たちからの感想では「人前で話すことが苦手だったけれど、人前で話すことの楽しさを学んだ」「時間が足りなかった」など最後まで笑顔の絶えない先生方でした。

大勢の人の前で話したりプレゼンテーションをしたりすることは、大人でも難しいことです。それを堂々とやり切った先生方に、心を打たれました。これからも、地域の人たちを巻き込みながらたくさんの人を笑顔にする活動を行っていってほしいと思います。

学生だけでなく地域の子どもから大人まで最後は最後はみんなで記念撮影♪

(南粕谷ハウスでの活動を終えたサロン班のメンバーの集合写真)

(南粕谷ハウスでの活動を終えたサロン班のメンバーの集合写真)